Dinastia Zhou

La dinastia Zhou (zh. 周朝T, Zhōu CháoP) è una dinastia di regnanti che governarono nella Cina antica fra il XII e il III secolo a.C. Viene tradizionalmente suddivisa in due sotto-dinastie principali, la dinastia Zhou occidentale (zh. 西周T, Xī ZhōuP, XIII secolo a.C.-VIII secolo a.C.) e la dinastia Zhou orientale (zh. 东周T, Dōng ZhōuP, VIII secolo a.C.-III secolo a.C.). Alla famiglia Zhou afferisce anche una terza dinastia, detta dinastia Zhou settentrionale, che governò per breve tempo, nel VI secolo a.C., sul regno Wei.

I circa 789 anni di regno degli Zhou ne fanno, in assoluto, il più lungo nella storia della Cina. Durante il periodo Zhou occidentale (XIII-VIII secolo a.C.), la casa reale, soprannominata 姬T, JīP, aveva il controllo militare sull'Antica Cina. Anche se la sovranità di Zhou divenne sempre più cerimoniale nel successivo periodo Zhou orientale (VIII-III secolo a.C.), il sistema politico da loro creato sopravvisse per secoli. La data "ufficiale" del 1046 a.C. per la fondazione degli Zhou è supportata dal c.d. "Progetto di cronologia Xia Shang Zhou" della Repubblica Popolare della Cina e dal sinologo David Pankenier,[1] mentre David Nivison e Edward L. Shaughnessy fissano tale data al 1045 a.C.[2][3]

Il periodo Zhou orientale è a sua volta suddiviso in due parti. Durante il c.d. "Periodo delle primavere e degli autunni (771–481 a.C.), il potere divenne sempre più decentralizzato man mano che l'autorità della casa reale diminuì. Nel successivo Periodo degli Stati Combattenti (481–221 a.C.) quelli che in precedenza erano stati regni-clienti/vassalli degli Zhou si contesero il potere sulle spoglie della dinastia che fu infine estinta dallo stato di Qin nel 256 a.C. I Qin fondarono infine la prima dinastia imperiale cinese nel 221 a.C. dopo aver conquistato tutta la Cina.

Il periodo Zhou è spesso considerato l'apice dell'artigianato del bronzo cinese.[4] Quest'ultimo periodo Zhou è famoso anche per l'avvento di tre importanti filosofie cinesi: confucianesimo, taoismo e legismo. La dinastia Zhou abbraccia anche il periodo in cui la forma predominante di scrittura cinese divenne la c.d. "scrittura del sigillo" che si evolse dalle precedenti scritture oracolari in osso e bronzo. Alla fine della dinastia era emersa anche una forma immatura di scrittura clericale.

Storia

[modifica | modifica wikitesto]Premessa cronologica

[modifica | modifica wikitesto]La datazione corretta della storia cinese pre-imperiale, entro la quale la lunga Era Zhou ricopre un ruolo preminente, è oggi oggetto d'importanti e continui studi multidisciplinari, anzitutto il monumentale "Progetto di cronologia Xia Shang Zhou" patrocinato dalla Repubblica Popolare della Cina nel 1996 e la The Cambridge History of Ancient China (1999).[5][6] A titolo di esempio, solo in tempi recenti la data convenzionale di avvio della dinastia è stato spostato dal dal 1122 a.C. al 1045 a.C.

L'Era Zhou persiste comunque ad essere convenzionalmente divisa in due ben distinte fasi:

- la dinastia Zhou occidentale (1122/1045–770 a.C.) o dinastia Zhou arcarica con capitale a Zongzhou/Hao, stroncata da un'invasione di nomadi che nel 771 a.C. uccisero il re You (r. 781–771 a.C.) e saccheggiarono la capitale; e

- la dinastia Zhou orientale (770–256 a.C.) con capitale a Chengzhou, presso Luoyang, stroncata dall'affermazione dello stato di Qin.

Una terza linea, la dinastia Zhou settentrionale o Bei-Zhou regnò per breve tempo (581–557 a.C.) sullo stato di Wei contemporaneamente agli Zhou orientali.

Un'altra suddivisione tradizionale si basa sulla cronologia degli annali imperiali nel ducato di Lu per gli anni tra il 722–481 a.C., che distinguono due fasi: il Periodo delle primavere e degli autunni (770–476 a.C.) e il Periodo degli Stati Combattenti (476–221 a.C.).

La datazione storica cinese è in generale poco chiara fino all'841 a.C. Solo a partire da questa data gli storici cinesi Sima Tan (165–110 a.C.) e Sima Qian (145–84 a.C.), vissuti sotto la dinastia Han (206 a.C.–220 d.C.) e autori dello 史記T, Shǐ JìP, lett. "Memorie storiche/di uno storico", la prima delle storiografie imperiali ufficiali cinesi, le c.d. "二十四史S, Èrshísì ShǐP, lett. "Ventiquattro Storie"", ed unica fonte storica (seppur chiaramente non di prima mano!) sul periodo pervenutaci, dà inizio a una datazione universalmente accettata.

Origine

[modifica | modifica wikitesto]- Mito di fondazione

Secondo la mitologia cinese, il lignaggio Zhou iniziò quando Jiang Yuan, una consorte del leggendario imperatore Ku, concepì miracolosamente un bambino, Qi/Houji "l'Abbandonato", dopo essere entrato nell'impronta divina di Shangdi. Qi/Houji era un eroe culturale cui è attribuito il merito d'essere sopravvissuto all'abbandono da parte di sua madre tre volte e di aver notevolmente migliorato l'agricoltura, al punto che gli fu concessa la signoria su Tai, il cognome Ji e il titolo 后稷T, HòujìP, lett. "Signore del miglio" dall'imperatore Shun,[N 1] arrivando poi ad essere destinatario di sacrifici in qualità di divinità del raccolto. Il termine "Houji" era probabilmente un titolo ereditario legato a un lignaggio.

Buzhu, il figlio di Qi o un suo discendente Houji, o forse Ju, figlio Buzhu, abbandonò in tarda età la sua posizione di 農師T, NóngshīP, lett. "Maestro dell'agricoltura", misconoscendo la tradizione di famiglia e prendendo a vivere alla maniera degli Xirong e dei Rongdi/Beidi.[7] Il figlio di Ju, Liu,[8] tuttavia, condusse il suo popolo alla prosperità ripristinando l'agricoltura e guidandolo in un luogo chiamato Bin[N 2] che i suoi discendenti governarono per generazioni. Tai in seguito guidò il clan da Bin a Zhou, un'area nella valle del fiume Wei, nell'attuale contea di Qishan.

Il duca rinunciò ai suoi due figli maggiori Taibo e Zhongyong per favorire il giovane Jili, un rinomato guerriero. Come vassallo dei re Shang Wu Yi e Wen Ding, Jili sottomise diverse tribù Xirong prima d'essere ucciso a tradimento dalle forze Shang. Taibo e Zhongyong presumibilmente erano già fuggiti nel delta dello Yangtze, ove fondarono lo stato di Wu tra le tribù locali. Il figlio di Jili, Wen, imprigionato dagli Shang, riuscì a sfuggire ai suoi carcerieri e trasferì la capitale Zhou a Fenghao, presso l'attuale Xi'an. Intorno al 1046 a.C., il figlio di Wen, Wu, e il suo alleato Jiang Ziya guidarono un esercito di 45.000 uomini e 300 carri attraverso il Fiume Giallo e sconfissero Shang Di Xin nella battaglia di Muye, segnando l'inizio della dinastia Zhou.[N 3] Gli Zhou infeudarono un membro della sconfitta famiglia reale Shang come Duca di Song, titolo che fu detenuto dalla dinastia sino alla sua fine, originando la pratica c.d. "Due Re, Tre Reverenze".

- Considerazioni antropologiche

Secondo il sinologo Nicholas Bodman, gli Zhou probabilmente parlavano una lingua affine, per sintassi e vocabolario, a quella degli Shang,[N 4] conclusione recentemente confermata da David McCraw tramite statistiche lessicali.[9] Gli Zhou emularono le pratiche culturali (e cultuali) degli Shang, probabilmente per legittimare la loro presa del potere,[10] divenendo così i successori/perpetuatori della cultura Shang.[11] Al contempo, gli Zhou avrebbero potuto essere connessi con gli Xirong, una compagine culturale uniforme, già tributaria degli Shang, stanziata ad ovest di questi ultimi.[12]

Dinastia Zhou occidentale (1046–771 a.C.)

[modifica | modifica wikitesto]

Come anticipato, nella decisiva battaglia di Muye i resti dell'esercito dell'ultimo re Shang si consegnarono agli Zhou il cui re, Wu (r. 1046–1043 a.C.) poté ufficialmente fondare la dinastia. Wu mantenne la vecchia capitale per scopi cerimoniali ma ne costruì una nuova per il suo palazzo e la sua amministrazione vicino a Haojing. Sebbene la morte prematura di Wu lasciò un erede giovane e inesperto, suo fratello Jī Dàn, passato alla storia come 周公T, Zhōu GōngP, lett. "Duca di Zhou", aiutò il nipote, Re Cheng, a consolidare il potere reale. Diffidenti nei confronti del crescente potere del Duca di Zhou, le "Tre Guardie", ovvero i principi Zhou di stanza nella pianura orientale, si ribellarono contro la sua reggenza. Anche se ottennero il sostegno di nobili dalla mentalità indipendente, partigiani Shang e diverse tribù Dongyi, il Duca di Zhou sedò la ribellione e espanse ulteriormente il Regno di Zhou a est. Sorta di "Cancelliere" ante litteram, Zhou Gong stabilì dei codici di condotta per la vita di ogni giorno (tanto da essere riverito postumo da Confucio - v.si "Filosofia" nel seguito) e, per mantenere l'autorità dinastica su un territorio sempre più vasto e prevenir rivolte, istituì il sistema proto-feudale del Fēngjiàn zhìdù 封建制度 (v. seguito).[13] Inoltre, contrastò la crisi di legittimità di Zhou esponendo la dottrina del Mandato del Cielo (v. seguito)[14][15] mentre accoglieva importanti rituali Shang a Wangcheng e Chengzhou.[13][16][17]

Il territorio degli Zhou era allora formato da un insieme di piccole città-stato. Ufficiali e funzionari non venivano pagati ma ricevevano doni dal re, spesso terre assegnate in modo semi-permanente,[18] da cui la definizione che sinologi danno della dinastia come feudale/proto-feudale.[13] Nel corso del tempo, questo portò ad un sistema decentralizzato che si fece instabile man mano le relazioni familiari tra i re Zhou e i potentati regionali, ormai delle dinastie a sé, s'assottigliavano con il trascorrere delle generazioni. I territori periferici svilupparono potere e prestigio locale alla pari di quelli degli Zhou.[19]

I conflitti con le tribù nomadi del nord e del nord-ovest, variamente conosciute come Xianyun, Guifang o varie tribù "Rong" (es. Xirong, Shanrong o Quanrong) s'intensificarono verso la fine del periodo Zhou occidentale. Si scrisse che queste tribù molestavano il territorio Zhou ma all'epoca erano invece gli Zhou ad aver esteso il loro areale verso nord, a discapito di questi indigeni che ivi avevano le loro terre tradizionali, in particolare la valle del fiume Wei. Archeologicamente parlando, gli Zhou si espansero così a nord e nord-ovest a spese della cultura Siwa (XIV–XI secolo a.C.).[20] Le numerose campagne militari di Re Zhao (r. 995–977 a.C.), chiaro esempio della natura di "re-condottieri" che i monarchi Zhou mantennero di questa fase,[21] vanno lette in quest'ottica.

La morte in battaglia del sopracitato Re Zhao, stroncato durante una spedizione questa volta non contro i barbari del nord ma del sud, aveva segnato non solo la fine dell'espansione degli Zhou ma anche l'avvio del loro declino,[22] al netto delle vittoriose campagne che suo figlio Re Mu (r. 976–922 a.C.) guidò contro i barbari occidentali e della persistente prosperità che gli studiosi ipotizzano per i regni dei successivi re Gong, Yi, ecc. in ragione della loro mancata menzione nello Shiji.[23] Nel corso del IX secolo a.C. il potere degli Zhou si fece sempre più traballante. Il re Li (878–827 a.C.) fu costretto a lasciare la capitale a seguito di una rivolta. Il suo successore Xuan (827–782 a.C.) venne incoronato in esilio. Quando il re You (r. 781–771 a.C.) declassò ed esiliò la sua regina Jiang in favore del cittadino comune Bao Si, il padre della regina caduta in disgrazia, il marchese di Shen, si unì a Zeng e ai barbari Quanrong. I Quanrong posero fine agli Zhou occidentali nel 771 a.C., saccheggiando la capitale Zhou a Haojing e uccidendo re You. Morto il Figlio del Cielo,[20] un conclave di nobili si riunì a Shen e dichiarò il nipote del marchese di Shen Re Ping (r. 770–720 a.C.).[24]

Dinastia Zhou orientale (771–256 a.C.)

[modifica | modifica wikitesto]

Supportato ad un esercito di nobili lealisti, re Ping scacciò i barbari e spostò la capitale a Chengzhou presso Luoyang (Provincia di Henan), per proteggersi da ulteriori attacchi. Uno dei suoi potenti feudatari provinciali, il signore di Qin, coprì la sua ritirata e per questo fu ricompensato con il titolo di "Re" (zh. 王T, WángP) e con le vecchie terre già parte del nucleo centrale degli Zhou: fu questo l'iniziò l'ascesa della famiglia che avrebbe successivamente unificato la Cina come dinastia Qin (221–206 a.C.).

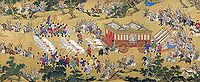

Il regno della dinastia Zhou orientale fu caratterizzato da un rapido collasso dell'autorità reale, sebbene l'importanza rituale del re garantì alla dinastia oltre cinque secoli di dominio e sopravvivenza, seppur sempre più formali. Gli Annali delle primavere e degli autunni, la cronaca confuciana dei primi anni di questo processo, codificarono il nome di Periodo delle primavere e degli autunni (771–481 a.C.), che segnò l'avvio del processo di disgregazione del vecchio impero: i diritti reali vennero rivendicati dai grandi feudatari, la cui contesa diede luogo a una lunga serie di faide, leghe mutevoli, tradimenti, omicidi e guerre civili che facilitarono ulteriori attacchi dei barbari. Re Huan (719–696 a.C.) tentò di restaurare l'autorità reale sui proprietari terrieri ma fu sconfitto. Nel 704 a.C., il duca di Chu rivendicò per sé il titolo regale, minando anche formalmente la sovranità degli Zhou. Da allora, il potere passò nelle mani di duchi e re come Haun di Qi nello Shandong (r. 685–643 a.C.) e Wen di Jin nello Shaanxi (r. 636–626 a.C.).

In questo contesto, la spartizione dello stato di Jin durante la metà del V secolo a.C. è comunemente citata come l'inizio del Periodo degli Stati Combattenti (481–221 a.C.) che portò al suo culmine il caos politico cinese. Nel 403 a.C., la corte Zhou riconobbe Han, Zhao e Wei come stati completamente indipendenti e nel 344 a.C., il duca Hui di Wei si proclamò Re. Altri seguirono, segnando un punto di svolta, poiché i sovrani cinesi del tempo smisero anche solo d'intrattenere simbolici rapporti di vassallaggio con la corte Zhou, emancipandosene completamente. Una serie di stati salirono allora alla ribalta, prima di cadere a turno, mentre, nella maggior parte di questi conflitti, gli Zhou ebbe un ruolo minore.

L'ultimo re Zhou è tradizionalmente considerato Nan, ucciso quando il re di Qin conquistò Wangcheng nel 256 a.C.[24] Il duca Wen di Zhou si dichiarò allora "re Hui" ma il suo stato, frammentato e debole, fu completamente smantellato dai Qin nel 249 a.C. Le guerre di unificazione di Qin si conclusero nel 221 a.C. con l'unificazione della Cina e l'instaurazione della prima dinastia cinese propriamente imperiale per opera di Qin Shi Huang (r. 221–210 a.C.).

Il regno degli Zhou orientali è anche ricordato come l'età dell'oro della filosofia cinese: le "Cento scuole di pensiero" che fiorirono quando i signori rivali patrocinarono gli studiosi itineranti sono guidate dall'esempio dell'Accademia Jixia di Qi (v.si "Filosofia" nel seguito).[25]

Cultura e società

[modifica | modifica wikitesto]Il cuore della cultura Zhou, anche dopo la conquista dell'impero Shang, fu la valle del fiume Wei, il più lungo affluente del Fiume Giallo.[26]

Rituali

[modifica | modifica wikitesto]Emerso durante gli Zhou occidentali, il sistema rituale noto come 禮T, 礼S, LǐP codificava una comprensione delle buone maniere come espressione della gerarchia sociale, dell'etica e della regolamentazione della vita materiale; le pratiche sociali corrispondenti furono idealizzate all'interno dell'ideologia confuciana.[27]

Il sistema fu canonizzato nei classici della letteratura cinese noti come Tre riti (zh. 禮經T, 礼经S, LǐjīngP), rispettivamente il Libro dei riti propriamente detto, i Riti di Zhou (zh. 周禮T, ZhoulǐP) e il Libro dell'etichetta e del cerimoniale (zh. 儀禮T, YilǐP), compilati secoli dopo gli Zhou al tempo della dinastia Han (202 a.C. – 220 d.C.) che implementò il sistema imperiale creato dai Qin al termine degli Stati Combattenti, diventando così il cuore dell'ideologia imperiale cinese. Sebbene inizialmente il sistema fosse un insieme rispettato di norme concrete, la frammentazione del periodo Zhou occidentale portò il rituale a spostarsi verso la moralizzazione e la formalizzazione per quanto riguarda:[27]

- i cinque ordini della nobiltà cinese (v. sopra);[28]

- i templi ancestrali (dimensioni, numero legittimo di padiglioni); e

- il regolamento cerimoniale (numero di vasi rituali, strumenti musicali, persone nel corpo di ballo).

Filosofia

[modifica | modifica wikitesto]

Come anticipato, sotto gli Zhou, nello specifico gli Zhou orientali, originò la filosofia cinese propriamente detta, le cui fasi iniziali principiarono nel VI secolo a.C.[25][29] In questa fase storica, il Periodo delle primavere e degli autunni, il crescente declino degli Zhou aveva gettato il territorio cinese nel caos di continui sanguinosi conflitti tra stati confinanti che sarebbero ulteriormente degenerati nel Periodo degli Stati Combattenti. In corrispondenza, s'assistette alla nascita di svariati intellettuali e pensatori che animarono il dibattito politico-filosofico dell'epoca, dando vita a una grande varietà di dottrine e teorie filosofiche che di frequente si proponevano la diffusione di nuovi modelli di governo o di organizzazione dello stato: le c.d. Cento scuole di pensiero (zh. 諸子百家T, 诸子百家S, Zhūzǐ BǎijiāP). Molti di questi pensatori (ed il loro seguito spesso anche numeroso) divennero intellettuali itineranti, che peregrinavano di stato in stato alla ricerca di un sovrano disposto ad ascoltare le loro proposte ed accettare i loro servigi, alla corte dei quali spesso si scontravano con altri intellettuali di diverse convinzioni. Le corti dei sovrani dell'epoca dovettero quindi essere teatro di molte di queste dispute tra pensatori avversari.[25][30][31]

I più grandi filosofi cinesi, definiti tali in quanto di maggior impatto sulle generazioni successive di pensatori cinesi, vissero e lavorarono in questo periodo:[31]

- Confucio (551–479 a.C.) o Kongzi, lett. "Maestro Kong", guardava agli inizi della dinastia Zhou come ad un ideale d'ordine sociopolitico. Egli credeva che un sistema di governo efficace dovesse basarsi su un preciso schema di relazioni fra gli individui, e che il sovrano dovesse essere virtuoso e giusto. Per Confucio, il potere politico e il livello sociale dovevano essere sostenuti da valori etici. Il suo ideale di uomo era lo junzi, l'uomo superiore, il gentiluomo. Dal suo pensiero ebbe origine il Confucianesimo (zh. 儒教T, RújiàoP, lett. "Dottrina dei Ru") la cui forma definitiva fu codificata un secolo dopo la sua morte dai maestri Mencio/Mengzi (371–289 a.C.) e Xunzi (310–220 a.C.). Mencio, il c.d. "Secondo saggio del Confucianesimo", diede un importante contributo alla diffusione dell'umanesimo del pensiero confuciano sostenendo che l'uomo era buono per natura e che nessun sovrano poteva regnare senza il tacito consenso dei suoi sudditi poiché il sovrano impopolare e dispotico sarebbe stato punito con la perdita del Mandato del cielo (v. sopra). Di tutt'altro avviso Xunzi, convinto invece che le tendenze innate dell'uomo, negative ed autodistruttive, andassero ammansite attraverso l'educazione e i rituali;

- Il Taoismo (zh. 道家T, DàojiāP, lett. "Dottrina del Tao") fu la seconda scuola del pensiero cinese per importanza e influenza. La sua formulazione è attribuita al leggendario saggio Laozi (il "vecchio Maestro", 369–286 a.C.), contemporaneo di Mencio. L'attenzione del taoismo si incentrava sull'individuo inserito nel regno naturale piuttosto che sull'individuo inserito nella società. Di conseguenza, lo scopo finale della vita di ogni individuo era la ricerca dell'armonia, adattandosi al ritmo del mondo naturale (e soprannaturale), seguendo la Via dell'universo, il 道T, DàoP, TaoW, lett. "Via/Corso". Opposto per molti versi alla rigida morale confuciana, il taoismo fu per molti aderenti a questa filosofia un complemento alle loro vite ordinate. Un intellettuale generalmente seguiva i precetti confuciani quando era impegnato in una carica pubblica, mentre poteva dedicarsi alla ricerca taoista di armonia con la natura nel suo tempo libero o quando si ritirava a vita privata.

- Il Moismo (zh. 墨家T, MòjiāP, lett. "Dottrina di Mozi") fu sviluppato dai discepoli di Mozi (470–391 a.C.): anche se non sopravvisse alla dinastia Qin, fu il movimento filosofico che davvero contese al Confucianesimo il primato sulla filosofia cinese durante tutto il periodo delle "Cento scuole". Era una filosofia basata sull'amore universale (zh. 兼爱T, jiān'àiP), credendo Mozi che «tutti sono uguali davanti al cielo» e che gli uomini devono imitare il Cielo impegnandosi nella pratica dell'amore collettivo. Convinto che ogni conoscenza dovesse esser basata sulle percezioni sensoriali e non sul pensiero astratto, Mozi può essere considerato un precursore dell'empirismo occidentale. Mozi condannava l'enfasi posta da Confucio sui riti e sulla musica che considerava una stravaganza, proclamava la superiorità della pace e considerava la guerra uno spreco di forze. Il raggiungimento degli obiettivi sociali, richiedeva pertanto unità di pensiero e azione. La sua idea politica era quella una monarchia d'ispirazione divina: i sudditi dovevano obbedire al sovrano e il sovrano doveva sempre seguire la volontà del Cielo. Vi erano, inoltre, elementi di meritocrazia: Mozi sosteneva infatti che i sovrani dovevano scegliere le persone da destinare alle cariche pubbliche prendendo in considerazione la loro virtù piuttosto che la loro nascita. Come anticipato, il moismo non attirò più seguaci dopo la fine della dinastia Qin, il movimento rientrò infatti nel novero delle dottrine perseguitate dalla prima dinastia imperiale nell'epurazione nota come "Rogo di libri e la sepoltura di studiosi" (213–206 a.C.) che lo stroncò,[32] ma il suo pensiero trovò eco nel pensiero legalista che originò al termine degli Stati Combattenti (v. seguito).

- Il Legismo (zh. 法家T, FǎjiāP, lett. "Dottrina della legge"), elaborato da Han Feizi († 233 a.C.) e Li Si († 208 a.C.), sosteneva che la natura umana è incorreggibilmente egoista e che l'unico modo di mantenere l'ordine sociale era l'imposizione di leggi dall'alto, applicate con severità. I legisti esaltavano il potere dello stato e si concentravano più sulla prosperità e sulla forza militare dello stato che non sul benessere dei sudditi. Propugnavano un metodo di governo di tipo autocratico, basato su un sistema legale chiaro e pubblico (zh. 法T, fǎP, lett. "Legge"), su stratagemmi politici volti a ottenere l'obbedienza dei sudditi (zh. 術T, shùP, lett. "Arte/Metodo") e sulla autorità ferrea di colui che è a capo dello Stato (zh. 勢T, shìP, lett. "Potere").

La teologia di stato della dinastia Zhou utilizzava concetti della dinastia Shang e si riferiva principalmente al dio Shang, Di, come Tian, un concetto più distante e inconoscibile ma che tuttavia chiunque potrebbe utilizzare la visione opposta della spiritualità degli Shang.[33] Gli Zhou volevano aumentare il numero di cercatori dell'illuminazione e mistici e coloro che sarebbero interessati a conoscere queste cose come un modo per allontanare ulteriormente la loro gente dal paradigma dell'Era Shang e dalle tradizioni locali.

Governo e politica

[modifica | modifica wikitesto]

L'impero era suddiviso in 9 province e 1700 tribù. Vi erano 5 classi di amministratori, un codice di corte con viaggi di ispezione reali e un protocollo diplomatico per il rapporto tra il re e i suoi amministratori. Tre granduchi e sei ministri costituivano l'ossatura della burocrazia statale.

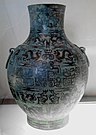

La potenza dei signori feudali era concentrata sul numero dei carri da guerra, dei privilegi religiosi (vittime sacrificali, danze, inni), sull'età delle tradizioni, sul rapporto con la famiglia reale e naturalmente sulla ricchezza. I recipienti di bronzo venivano utilizzati per il culto degli antenati, le iscrizioni contenevano indicazioni sul rango della famiglia coinvolta. In generale si può dire che erano un sistema complesso delle gerarchie di culto e i riti a decidere l'assetto dello Stato.

Vi erano imposte ("quadrato di mezzo"), corvées (dai 3 ai 10 giorni) e servizi militari. Nel VI secolo a.C. si registra per esempio l'imposta agraria negli stati temporanei di Lu e di Zheng, le armi e i tributi, nel quale il popolo non veniva oberato dalle tasse e dalle corvées ma tutto si risolveva con le continue lotte tra clan. Le leggi vennero da questo momento in poi scritte con il bronzo, tuttavia vi erano pochi impiegati che potevano sorvegliarle. Ci si accontentava della presenza di simulacri. L'organizzazione più rigida dei ducati nel IV e III secolo a.C. portò anche ad uno sviluppo economico e ad innovazioni nella tecnica.

Nel Periodo Zhou orientale si verificò un aumento della popolazione. Anche il tipo di conduzione della guerra cambiò da privilegio ritualizzato della nobiltà ad impiego cosciente di grandi eserciti rurali che potevano comprendere più di 100.000 uomini. In questo campo modificato si formarono i fondamenti della potenza militare della futura dinastia Qin.

Mandato del Cielo

[modifica | modifica wikitesto]

La dinastia Zhou introdusse nella storia cinese il c.d. "Mandato del cielo" (zh. 天命T, TiānmìngP, T'ien1-ming4W) che si sarebbe rivelato una delle dottrine politiche più durature dell'Asia orientale. Gli Zhou se ne servirono per giustificare la loro usurpazione del potere della precedente, semi-mitica dinastia Shang (1675–1046 a.C.) i cui re-sciamani legittimavano la propria autorità vantando una parentela col potere divino tramite ascendenti sovrannaturali.[14][34] Gli Zhou, rifacendosi all'allora già strutturantesi storia tradizionale cinese, sostennero la legittimità della loro usurpazione ai danni degli ormai indegni Shang rifacendosi all'usurpazione da questi ultimi connessa ai danni della precedente, mitica dinastia Xia (2195–1675 a.C.) dimostratasi indegna del potere divino di cui era stata investita.[15][35]

Il Mandato del cielo fu presentato come un patto religioso tra il popolo Zhou e il loro dio supremo, il 天T, TiānP, lett. "Cielo". Gli Zhou convennero che, poiché gli affari mondani avrebbero dovuto allinearsi con quelli celesti, il Cielo conferiva potere legittimo a una sola persona, il sovrano Zhou, che guadagnava così il titolo di Figlio del Cielo (zh. 天子T, TiānzǐP), garante terreno del Mandato celeste[36] con l'onere di sostenere i principi celesti di armonia e onore. Qualsiasi governante che fosse venuto meno a questo dovere, lasciando che l'instabilità s'insinuasse negli affari terreni, o che avesse lasciato soffrire il suo popolo, com'era stato per gli Shang (e prima di loro gli Xia), macchiatisi di spreco e corruzione, avrebbe perso il Mandato.[37]

La dottrina riconosceva pertanto prerogativa dell'autorità spirituale di ritirare il sostegno a qualsiasi sovrano ribelle per trovarne un altro più degno. In questo modo, pur legittimando la loro usurpazione, gli Zhou scoprirono il fianco a qualsiasi altro usurpatore che, profittando della loro eventuale "indegnità", li avesse scalzati dal potere.[38] Dalla dinastia Zhou in avanti, il Mandato divenne così un potentissimo strumento politico.[38]

Uno dei doveri e dei privilegi del sovrano Zhou era quello di creare il calendario reale, il documento ufficiale che definiva i tempi per intraprendere le attività agricole e celebrare i rituali. Eventi imprevisti come le eclissi solari o i disastri naturali (inondazioni, terremoti, ecc.), impattanti sul calendario e sulle attività lavorative, costituivano prove di instabilità che mettevano in discussione il Mandato della casa regnante. Poiché i sovrani affermavano che la loro autorità proveniva dal Cielo, gli Zhou fecero pertanto grandi sforzi per acquisire un'accurata conoscenza delle stelle e per perfezionare il sistema astronomico su cui basavano il loro calendario (v.si seguito).[38]

La legittimità del potere Zhou nacque indirettamente anche dalla cultura materiale Shang attraverso l'uso di vasi rituali, statue, ornamenti e armi in bronzo. Mentre gli Zhou emulavano la produzione su larga scala di bronzi cerimoniali degli Shang, svilupparono un vasto sistema di lavorazione del bronzo che richiedeva un grande forza lavoro, spesso coatta. Diversi professionisti Shang furono tradotti ai centri di produzione Zhou per realizzare gli oggetti rituali in bronzo poi venduti e/o distribuiti in tutte le terre dell'Impero quale simbolo del nuovo, legittimo potere Zhou.[38]

Feudalesimo

[modifica | modifica wikitesto]

I sinologi occidentali spesso descrivono il sistema sociale Zhou come proto-feudalesimo cinese poiché basato sulla combinazione tra Fengjian (onori e ricompense) e 宗法T, ZōngfǎP, lett. "Legge del clan". Alla fondazione della dinastia, infatti, la terra conquistata dagli Zhou agli Shang fu divisa in feudi ereditari affidati ai nobili che col tempo divennero potentati veri e propri.[13]

La popolazione (maschile) era così organizzata, per grado discendente:

- nobili (zh. 諸侯T, zhū hóuP),

- gentiluomini ministri (zh. 卿T, qīngP),

- gentiluomini burocratici (zh. 大夫T, dàifūP)

- gentiluomini (zh. 士T, shìP)

- popolino (zh. 庶民T, shùmínP).

- Patrilignaggio

In materia di eredità, la dinastia Zhou riconosceva come legale solo la primogenitura patrilineare su cui si strutturava la Zōngfǎ.[39][40] Nelle parole di Hsi-Sheng Tao «il sistema Tsung-fa [i.e. Zōngfǎ] o linea di discendenza ha le seguenti caratteristiche: discendenza patrilineare, successione patrilineare, patriarcato, esogamia e primogenitura».[41] Noto anche come "patrilignaggio esteso e stratificato", fu descritto dall'antropologo Kwang-chih Chang come «caratterizzato dal fatto che il figlio maggiore di ogni generazione costituiva il principale discendente e autorità politica, mentre i fratelli minori venivano spostati all'esterno [della famiglia] per stabilire nuovi lignaggi di autorità minore, tanto più minore quanto più lontani [i.e. fisicamente lontani dal centro di potere della famiglia].» Nelle parole di Ebrey «Una linea grande (ta-tsung) è la linea dei figli maggiori che continua indefinitamente da un antenato fondatore. Una linea minore è la linea dei figli più giovani che risale a non più di cinque generazioni. Grandi linee e linee minori danno continuamente origine a nuove linee minori, fondate da figli più giovani.»

K.E. Brashier, nel suo libro Ancestral Memory in Early China, riporta che «Il lignaggio maggiore, se sopravvissuto, è la successione diretta dal padre al figlio maggiore e non è definito attraverso i cambiamenti collaterali dei lignaggi minori. Nelle discussioni che delimitano il tronco e le linee collaterali, il primo è chiamato zong e il secondo zu, mentre l'intero lignaggio è soprannominato shi [...] Da un lato, ogni figlio che non è il più anziano e quindi non erede del territorio del lignaggio ha il potenziale per diventare un progenitore e promuovere un nuovo lignaggio (idealmente dovrebbe colpire per coltivare il nuovo territorio del lignaggio [...] Secondo il commento di Zou, il figlio del cielo), terra divisa tra i suoi signori feudali, i suoi signori feudali divisero la terra tra le loro famiglie dipendenti e così via lungo l'ordine gerarchico fino agli ufficiali che avevano i loro parenti dipendenti e ai cittadini comuni, "ognuno con i suoi rapporti ripartiti e tutti con la loro precedenza graduale".»[39]

Questo tipo di discendenza unilineare divenne in seguito il modello della famiglia coreana attraverso l'influenza del Neoconfucianesimo, poiché Zhu Xi e altri ne sostenevano il ristabilimento in Cina.[42]

- Nobiltà e burocrazia

Il vertice della società Zhou, al di sotto del sovrano, era occupato dai 五等爵位T, Wǔděngjuéwèi P, lett. "Cinque gradi nobiliari",[28] la nobiltà cinese vera e propria i cui ranghi erano: 公T, GōngP, lett. "Duca", 侯T, HóuP, lett. "Marchese", 伯T, BóP, lett. "Conte", 子T, ZǐP, lett. "Visconte", 男T, NánP, lett. "Barone".[43][44] Un duca particolarmente vigoroso poteva centralizzare su di sé il potere dei suoi nobili sottoposti e diventare un autocrate vero e proprio, fenomeno che con l'andar del tempo divenne frequente ed originò conflitti di scala sempre più ampia tra la nobiltà.[19] Lo Stato Zhou sopperì (tentò di sopperire) sviluppando nel contempo i burocrati/funzionari, dàifū.

Nonostante queste somiglianze, ci sono una serie d'importanti differenze tra il proto-feudalesimo Zhou e l'Europa medievale. Anzitutto, l'impero Zhou era ben urbanizzato ed i suoi nobili governavano da città murate e non da castelli, pertanto non si verificò il c.d. "incastellamento". Entro le classi sociali dell'Antica Cina, le c.d. "Quattro occupazioni" (zh. 士農工商T, 士农工商S, Shì nóng gōng shāngP, lett. "Letterato-contadino-artigiano-mercante"), mancava poi un clero organizzato: gli sciamani (zh. 巫T, WūP, WuW) della Cina dell'età del bronzo divennero funzionari governativi[45][46] e/o fondatori della medicina tradizionale cinese[47] sotto gli Zhou. Altra differenza fondamentale riguarda la piccola nobiltà guerriera: gli aristocratici-guerrieri al servizio dei nobili, gli 士S, ShìP, i.e. i componenti della carreria in tempo di guerra tra cui si sceglievano i funzioni civili in tempo di pace,[28] avrebbero perso al volgere della dinastia il loro ruolo militare,[48] finendo con il diventare la classe dei c.d. funzionari-letterati apprezzati e ricercati per la loro educazione scolastica, le competenze amministrative ed una solida etica e moralità alimentate da scuole filosofiche in costante concorrenza.[49] Il più famoso di questi fu Confucio che sviluppò ed insegnò un sistema di dovere reciproco tra superiori e inferiori. Al contrario, i legalisti non avevano tempo per la virtù confuciana e sostenevano un sistema di leggi severe e dure punizioni.

Esercito

[modifica | modifica wikitesto]

- Armi e armature

La lavorazione del bronzo sbocciò in Cina nel 2000 a.C. grazie alla Cultura di Erlitou, prob. un sito della Dinastia Xia,[51][52][53] presso il quale vennero fabbricate le prime armi in bronzo: fond. le Gē (戈T), esotica arma inastata nota come "ascia-daga". Ancora al tempo degli Shang, i primi ad organizzare forze armate su vasta scala, la spada non figurava nella panoplia standard dei guerrieri cinesi che prediligevano la picca (矛T, 矛S, máoP, maoW), la scure (yuè 鉞), gē e l'arco composito (弓S, gōngP): es. il corredo nella tomba della sacerdotessa e generale Fu Hao, moglie di Wu Ding di Shang, sepolta approssimativamente nel 1200 a.C., comprende al massimo dei coltelli in bronzo a lama diritta, c.d. zhibeidao (直背刀S).[54] Le prime spade cinesi vere e proprie, manufatte in bronzo e del tipo a lama diritta, i.e. jian, apparvero sotto gli Zhou: armi corte e massicce, con lama diritta di 28-46 cm, utilizzate come estrema difesa dai combattenti quando tutte le altre opzioni erano fallite.[55]

Le armature degli Zhou consistevano o in un cappotto senza maniche di cuoio di rinoceronte o bufalo (armatura tipo 革甲S, gé jiǎP) o in un'armatura a scaglie di pelle bollita (armatura tipo wei jiǎP). Spesso, la pelle veniva ricoperta con della lacca per aumentarne la resistenza ai colpi ed alle intemperie. Gli elmi erano in gran parte simili a quelli degli Shang ma meno decorati. Il collasso del potere centrale Zhou nel Periodo delle primavere e degli autunni (770–454 a.C.) avviò una lunga serie di guerre durante le quali ebbe rapida diffusione in Cina il cocchio da guerra, utilizzato sia per dirigere le forze di fanteria sia per trasportare sul campo di battaglia gli arcieri. Le bighe erano corazzate con del cuoio e spesso dotate di un parasole da smontarsi prima dello scontro. La barda dei cavalli era composta da pelle o pelliccia di animale (molta diffusa la tigre) e consisteva principalmente nella gualdrappa seppur siano stati rinvenuti reperti di pettiera in lamelle di cuoio.[56] Trasportato dalla biga e quindi non interessato da particolari problemi di movimento, il soldato di rango indossava un'armatura volta unicamente a garantirne l'incolumità e non la mobilità.

-

Ascia-daga Zhou occidentale in bronzo.

-

Elmo Zhou.

-

Elmo (particolare).

- Organizzazione dell'esercito Zhou

Gli Zhou occidentali mantennero un forte esercito, diviso in due grandi armate: i "Sei Eserciti dell'Ovest" e gli "Otto Eserciti di Chengzhou". Ne è registrato l'impiego fin nell'Altopiano del Loess (attuale Ningxia) e nella piana alluvionale del fiume Giallo. L'abilità militare degli Zhou raggiunse il culmine durante il XIX anno del regno del sopracitato re Zhao, quando i Sei Eserciti furono annientati insieme a re Zhao in una campagna intorno al fiume Han.[21] Il fulcro di queste armate era composto dalle unità di carri che affidavano la loro efficienza sulle armi inastate come il gē, sull'arco e sulla balestra (弩S, nŭP), presente in Cina dal 650 a.C. circa.[57] Proprio tra i carristi erano appunto in uso le forme più perfezionate di armatura.[58] Sebbene il carro da guerra fosse stato introdotto in Cina dall'Asia centrale al tempo degli Shang, fu appunto sotto gli Zhou che prese ad essere massicciamente utilizzato sui campi di battaglia.[59][60] Recenti ritrovamenti archeologici dimostrano somiglianze tra le sepolture di cavalli delle dinastie Shang e Zhou con le popolazioni della steppa eurasiatica occidentale, come i Saka e i Wusun.[61][62] Altre possibili influenze culturali derivanti dal contatto con queste popolazioni iraniche dell'Asia centrale in questo periodo possono includere stili di combattimento, sepolture con testa e zoccoli, motivi artistici e miti.[21][61]

I primi re Zhou erano veri comandanti in capo. Il sopracitato re Zhao guadagnò fama di guerriero per le ripetute campagne nella regione dello Yangtze, morendo, come anticipato, nell'ultima delle stesse. Le campagne dei re successivi furono meno efficaci. Il re re Li guidò 14 eserciti contro i barbari nel sud senza riuscire ad ottenere alcuna vittoria. Il re Xuan combatté invano i nomadi Quanrong. Il re You fu ucciso dai Quanrong quando Haojing fu licenziato.[21]

L'esercito Zhou comprendeva anche truppe "barbare" come il popolo Di. Il re re Hui di Zhou sposò una principessa dei Di "Rossi" in segno di apprezzamento per l'importanza delle truppe Di nella sua armata.[63] Anche il re Xiang sposò una principessa Di dopo aver ricevuto il sostegno militare di quel popolo.[21][64]

- Trattatistica militare

La tradizione letteraria cinese annovera diversi ed antichi testi d'argomento militare, i Sette classici militari (zh. 武經七書T, 武经七书S, WǔjīngqīshūP, Wu ching ch'i shuW), cinque dei quali furono prodotti in epoca Zhou. Anzitutto I sei insegnamenti segreti (zh. 六韜T, 六韬S, lett. "Sei segreti"), il più antico dei Sette classici, opera di Jiang Ziya (XII–XI secolo a.C.), funzionario di corte degli Zhou impegnato come generale contro gli Shang. Cinque secoli dopo, Sun Tzu (544–496 a.C.), vissuto al termine del Periodo delle primavere e degli autunni, redasse il celeberrimo L'arte della guerra. Datano invece al Periodo degli Stati Combattenti il I metodi di Sima (zh. 司馬法T, 司马法S, lett. "La legge del Sima"), anche noto come L'arte della guerra del Sima, composto da un anonimo autore dello Stato di Qi, il Wuzi (zh. 吳子T, 吴子S, lett. "Maestro Wu") di Wu Qi (440–381 a.C.), generale degli stati di Lu e Wei, e il Wei Liaozi (zh. 尉繚子T, 尉缭子S, lett. "Maestro Wei Liao").[65]

- Guerra d'assedio

Caratterizzata, come anticipato, da un sistema di città-stato urbanisticamente ben strutturate e protette da cinte murarie in pisé,[66] la plurisecolare civiltà degli Zhou vide la nascita della poliorcetica cinese, anzitutto ben testimoniata nella trattatistica militare del tempo.

Già Jiang Ziya tratta spesso il tema della conquista e della difesa delle città. Il contenuto della sua opera non permette di capire l'effettivo presenza negli eserciti cinesi dell'epoca di macchine/artiglierie rimarchevoli quali torri d'assedio o baliste ma cita espressamente misure difensive quali i triboli (zh. 蒺藜T, Ji LiP)[67] e gli schermi semoventi dotati di punte tanto quanto ponti mobili estendibili per mezzo di catene che lui chiama "Ponti voltanti" e "Fiumi volanti", a seconda che servissero per superare fossati o larghi corsi d'acqua, quali equipaggiamento standard di cui tener sempre rifornita l'armata.[68] Cinque secoli dopo, Sun Tzu, nel terzo capitolo de L'arte della guerra, approfondisce il tema dell'assedio, ribadendo l'importanza della sua accurata pianificazione (almeno tre mesi!) e l'uso degli appositi macchinari, fondamentalmente gli schermi mobili a protezione della truppa e "carri d'assalto", voce che, come si vedrà nel seguito, indica le torri d'assedio.[69] Fu invece il sopracitato filosofo Mozi, a quanto pare anche un abile carpentiere, a lasciare dettagliate descrizioni di macchinari ed armi d'assedio nel suo Canone e ad addestrare una schiera di seguaci esperti nella produzione di strumenti d'assedio attivi durante gli Stati Combattenti.[70][71]

L'elenco delle armi d'assedio tramandatoci dalle fonti del tempo e confermato dalle scoperte archeologiche, comprende:

- la torre d'assedio (zh. 攻城臨衝呂公車T, Gong Cheng Lin Chong Lu Gong CheP, lett. "Carro d'assalto di Lord Lu [i.e. Jiang Ziya] per l'avvicinamento alla città assediata")[67] fu utilizzata in Cina sin dal VI secolo a.C. Erano spesso chiamate semplicemente "carro da sorveglianza" o, come anticipato, "carro d'assalto" o una combinazione dei due.[72] Una tipica torre d'assedio cinese era alta cinque piani e montata su assi con due ruote su ciascun lato. Veniva spinta in avanti dagli uomini posizionati nel piano più basso oppure trainata da cavalli e buoi. La sua superficie era coperta di cuoio o altro materiale isolante per proteggerla dal fuoco e poteva essere arricchita dalla presenza di altri strumenti d'assedio quali scale, ariete o altro. Torri di grandi dimensioni erano movimentate tramite sei o otto ruote;[73][74]

- Le scala d'assedio fu utilizzata sin dagli Stati Combattenti: la tipologia preminente era una scala pieghevole incernierata conosciuta come "scala delle nuvole" (zh. 雲梯T, Yun TiP);[67]

- Il "ponte volante" (zh. 飛杠T, Fei GangP, lett. "Ponte di tronco volante")[67] menzionato da Jiang Ziya era una tavola di legno su ruote che le truppe assedianti spingevano in un fossato per farne un ponte con cui superarlo. Molto più leggero e semplice da costruire d'una torre d'assedio, quest'antesignano veicolo gettaponte a trazione manuale veniva prodotto in grandi quantità per lanciare assalti massicci ai fossati e, all'occorrenza, poteva essere integrato con tavole aggiuntive articolate per coprire ostacoli d'ampiezza maggiore;[75]

- L'ariete cinese utilizzava una testa placcata in metallo (inizialmente rame/bronzo poi ferro) già nel XII secolo a.C., stando all'opera di Jiang Ziya;[68]

- Paese interessato sin dal VII secolo a.C. all'uso della balestra,[76][77] la Cina ne impiegò massicciamente l'equivalente d'artiglieria, la balista, chiamata letteralmente "letto-balestra" perché montata su strutture rettangolari, spesso munite di ruote, simili ad un letto, sin dal Periodo degli Stati Combattenti.[78] Differentemente dalla balista romana, quella cinese funzionava per tensione e non per torsione.[78] Una balista in grado di sparare più proiettili contemporaneamente (zh. 㪷子弩T, Dou Zi NuP, lett. "Balestra a secchiello")[67] apparve in Cina intorno alla fine del IV secolo a.C.: in grado di scaricare sul bersaglio più proiettili, lo faceva a discapito della precisione;[72]

- Il trabucco a trazione (zh. 礟T, PaoP),[67][79][N 5] denominato in alcune fonti anche manganella, è un'artiglieria che trae dalla manodopera la sua forza motrice. Fu in uso in Cina sin dal IV secolo a.C. quando fu descritto nelle opere di Mozi. Consisteva in un braccio e una fionda montati su un telaio di legno, a volte dotato di ruote. Attaccate a un'estremità del braccio c'erano delle corde che i serventi tiravano per alimentare l'arma.[80] Nel capitolo 14 del Mojing, il trabucco a trazione è descritto mentre scaglia tronchi scavati pieni di carbone ardente contro le truppe nemiche.[72] Si diceva che i trabucchi montati su ruote avessero bisogno di 200 uomini per essere trainati;[81]

In Cina, l'arsenico fu sostanza ampiamente utilizzata in alchimia e nella medicina tradizionale per la preparazione degli elisir di lunga vita sin dalla protostorica dinastia Shang e gli effetti veleniferi dell'arsenico in tutte le sue forme, anche aeree (fumi), erano noti ai cinesi certamente già nel c. 1000 a.C.[82][83] tanto che lo stesso Sun Tzu non mancò di consigliarne l'uso in battaglia. Gli scritti di Mozi descrissero invece l'uso di mantici per pompare il fumo proveniente da palline ardenti di piante ed erbe tossiche nei tunnel scavati da un esercito assediante. Altri scritti cinesi risalenti allo stesso periodo contengono centinaia di ricette per la produzione di fumi velenosi o irritanti da utilizzare in guerra insieme a numerosi resoconti del loro utilizzo: es. una "nebbia cacciatrice di anime" contenente arsenico; il ricorso a calce finemente setacciata dispersa nell'aria per reprimere una rivolta contadina nel 178 d.C.; ecc. La conoscenza e l'uso dei cinesi, particolarmente negli assedi, d'espedienti riconducibili a quella che oggi viene definita "guerra chimica" data dunque ai primi secoli della loro storia.

Scienza e tecnologia

[modifica | modifica wikitesto]Agricoltura

[modifica | modifica wikitesto]L'agricoltura durante la dinastia Zhou era intensiva e, in molti casi, diretta dal governo. Tutti i terreni agricoli erano proprietà degli aristocratici che cedevano le loro terre ai servi, in un modello similare al feudalesimo europeo medievale: es. l'imperante "Sistema dei campi a pozzo" (zh. 井田制度T, Jǐngtián zhìdùP) prevedeva che l'appezzamento terriero standard fosse diviso in nove quadrati, il centrale dei quali generava l'indotto agricolo destinato alla Corte mentre gli otto circostanti, affidati a singoli agricoltori, generavano il sostentamento degli stessi e la quota dell'aristocratico proprietario. In questo modo, il governo poteva immagazzinare il cibo in eccedenza e distribuirlo in tempi di carestia o di cattivo raccolto.[18]

Il rendimento dell'agricoltura venne perfezionato, si utilizzavano concime, utensili in ferro (vi sono testimonianze della lavorazione del ferro nel 513 a.C.) e imbragature a pettorina, che non soffocavano più gli animali da traino. Inoltre si distinguevano diversi tipi di terreno, irrigati e drenati in grandi impianti, i cui costruttori sono riusciti a far pervenire i loro nomi fino ai nostri tempi. I primi progetti cinesi di ingegneria idraulica furono infatti avviati durante la dinastia Zhou, come mezzo per favorire l'irrigazione agricola. Sunshu Ao, il Cancelliere di Wei al servizio del re Zhuang di Chu, guidò i lavori che arginarono un fiume per creare un enorme bacino d'irrigazione nell'odierna provincia settentrionale di Anhui ed è per questo considerato il primo ingegnere idraulico cinese. Il successivo statista Wei Ximen Bao, che servì il marchese Wen di Wei (445–396 a.C.), fu il primo ingegnere idraulico della Cina ad aver creato un grande sistema di canali d'irrigazione. Come obiettivo principale del suo grandioso progetto, il lavoro sul canale alla fine deviò le acque dell'intero fiume Zhang verso un punto più a monte del fiume Giallo.[84]

Astronomia

[modifica | modifica wikitesto]Nell'astrologia tradizionale cinese, Zhou è rappresentato da due stelle: Eta Capricorni (週一; Zhōu yī; 'prima stella di Zhou') e 21 Capricorni (週二; Zhōu'èr; 'seconda stella di Zhou') nella Costellazione della Ragazza.[85] Zhou è anche rappresentato dalla stella Beta Serpentis, nella costellazione del Serpente (v.si Costellazioni cinesi).[86]

Matematica

[modifica | modifica wikitesto]La matematica originò in modo indipendente in Cina nell'XI secolo a.C., sviluppando un sistema di numeri reali che includeva numeri significativamente grandi e negativi, più di un sistema numerico (binario e decimale), l'algebra, la geometria, la teoria dei numeri e la trigonometria.

Una delle più antiche opere matematiche sopravvissute è il celeberrimo I Ching, realizzato in Epoca Shang, che influenzò notevolmente la letteratura scritta durante la dinastia Zhou. Per la matematica, il libro prevedeva un uso sofisticato degli esagrammi e, come osservato da Leibniz, conteneva elementi di numeri binari. Sin dagli Shang i cinesi avevano pienamente sviluppato il sistema decimale e, parimenti, capivano l'aritmetica di base che avrebbe, da lì in avanti, dominato la storia dell'Estremo Oriente, oltre all'algebra, alle equazioni e ai numeri negativi con le aste per contare. Sebbene i cinesi fossero più concentrati sull'aritmetica e sull'algebra avanzata per usi astronomici, furono anche i primi a sviluppare i numeri negativi, la geometria algebrica e l'uso dei decimali. La matematica (zh. 數T) era una delle "Sei Arti" (zh. Liù YìS, 六藝P) confuciane che gli studenti dovevano padroneggiare al tempo degli Zhou: impararli tutti alla perfezione era necessario per essere un perfetto gentiluomo, un po' come sarebbe stato, in Occidente, durante il Rinascimento.

Metallurgia

[modifica | modifica wikitesto]Evidenze archeologiche suffragano l'ipotesi che gli altiforni, capaci di convertire il minerale ferroso in ghisa da risottoporre poi a riduzione in un cubilotto per raffinarla, erano operativi in Cina nel tardo Periodo delle primavere e degli autunni.[87][88]

La produzione del bronzo, fondamentale per la fabbricazione d'armi e strumenti agricoli, fu certamente un settore manifatturiero trainante in questo periodo. Anche queste proto-industrie erano dominate dalla nobiltà che dirigeva la produzione di tali materiali.

Arti nel periodo Zhou

[modifica | modifica wikitesto]-

Marmitta con motivi a spina di pesce, Zhou dell'ovest, Museo di Shanghai

-

Asta. II metà dell'XI – X secolo a.C. Dinastia degli Zhou dell'ovest (verso il 1050 a.C. – 771 a.C.). Bronzo. h: 27 cm L: 14 cm M.C. 9870 Museo Cernuschi

-

Cuccuma per vino a forma d'asino. X secolo a.C. Bronzo. Pezzo scoperto a Licun, Meixian, Shaanxi nel 1955. National Museum of China, Pechino

-

Vaso zun in forma di bovide sormontato da una tigre. Shanxi Bronzo, H 24 cm, L 38 cm. Periodo delle primavere e degli autunni, Shaanxi Provincial Museum. Xi'an

-

Vaso hu per conservare le bevande fermentate. Bronzo con incrostazioni di rame, scene narrative. h. : 39,8 cm. Inizio dell'epoca dei regimi combattenti M.C. 2003-2 Museo Cernuschi.

-

Gru con corna di cervo, zhenmushou protettore delle tombe. Bronzo. Tomba del marchese Yi de Zeng Hubei, periodo dei regni combattenti.

-

Un zhenmushou, protettore delle tombe. Palco (corna di cervo), legno dipinto e laccato, h: 126 cm. V – III secolo a.C. Antico regno dei Chu (X – 223 a.C.) Zhou orientali, epoca dei regni combattenti. Museo Cernuschi

-

Vaso ding. Bronzo incrostato d'oro e d'argento. Zhou orientali, epoca dei regni combattenti. Birmingham Museum of Art

-

Vaso di maiolica rossa decorate con intonaco a calce e incrostata di pasta di vetro, dell'epoca Zhou (IV – III secolo a.C.), British Museum

Sovrani della dinastia Zhou

[modifica | modifica wikitesto]| Nome personale | Nome postumo | Anni di regno | Nome col quale è più noto |

|---|---|---|---|

| Ji Fa 姬發 |

Wuwang 武王 |

1046 a.C.-1043 a.C. | Zhou Wuwang (Re Wu di Zhou) |

| Ji Song 姬誦 |

Chengwang 成王 |

1042 a.C.-1021 a.C. | Zhou Chengwang (Re Cheng di Zhou) |

| Ji Zhao 姬釗 |

Kangwang 康王 |

1020 a.C.-996 a.C. | Zhou Kangwang (Re Kang di Zhou) |

| Ji Xia 姬瑕 |

Zhaowang 昭王 |

995 a.C.-977 a.C. | Zhou Zhaowang (Re Zhao di Zhou) |

| Ji Man 姬滿 |

Muwang 穆王 |

976 a.C.-922 a.C. | Zhou Muwang (Re Mu di Zhou) |

| Ji Yihu 姬繄扈 |

Gongwang 共王/龔王 |

922 a.C.-900 a.C. | Zhou Gongwang (Re Gong di Zhou) |

| Ji Jian 姬囏 |

Yiwang 懿王 |

899 a.C.-892 a.C. | Zhou Yiwang (Re Yi di Zhou (Ji Jian)) |

| Ji Pifang 姬辟方 |

Xiaowang 孝王 |

891 a.C.-886 a.C. | Zhou Xiaowang (Re Xiao di Zhou) |

| Ji Xie 姬燮 |

Yiwang 夷王 |

885 a.C.-878 a.C. | Zhou Yiwang (Re Yi di Zhou (Ji Xie)) |

| Ji Hu 姬胡 |

Liwang 厲王/剌王 |

877 a.C.-841 a.C. | Zhou Liwang (Re Li di Zhou) |

| Gonghe (reggenza) 共和 |

841 a.C.-828 a.C. | Gonghe | |

| Ji Jing 姬靜 |

Xuanwang 宣王 |

827 a.C.-782 a.C. | Zhou Xuanwang (Re Xuan di Zhou) |

| Ji Gongsheng 姬宮湦 |

Youwang 幽王 |

781 a.C.-771 a.C. | Zhou Youwang (Re You di Zhou) |

Note

[modifica | modifica wikitesto]Esplicative

[modifica | modifica wikitesto]- ^ Shiji, Annali di Zhou, §3.

«L'imperatore Shun disse: «Qi, il popolo dai capelli neri comincia ad essere affamato. Tu, Signore del miglio, semina i vari tipi di grano nelle loro stagioni.» Ha infeudato i Qi a Tai; il titolo [di Qi] era Signore del miglio e il suo cognome distintivo era Ji.». - ^ La posizione esatta di Bin rimane oscura, ma potrebbe essere stata vicino a Linfen, sul fiume Fen, nell'attuale Shanxi - v.si Shaughnessy 1999, p. 303 e Wu 1982, p. 273.

- ^ Sima Qian è stato in grado di stabilire date storiche solo dopo il periodo della reggenza di Gonghe. Date precedenti, come quella del 1046 a.C. per la battaglia di Muye, sono fornite in questo articolo secondo il Progetto di cronologia Xia Shang Zhou sponsorizzato dal governo della Repubblica Popolare della Cina ma rimangono controverse. Vari storici hanno offerto date per la battaglia comprese tra il 1122 e il 1027 a.C.

- ^ Bodman 1980, p. 41.

«Inoltre, il cinese della dinastia Shang, almeno nella sintassi e nel lessico, non sembra differire sostanzialmente da quello della dinastia Zhou, la cui lingua è ampiamente attestata in iscrizioni su vasi di bronzo e che fu trasmessa nella prima letteratura classica."» - ^ Interessante osservare che l'ideogramma di lingua cinese 礟T, PaoP, inizialmente indicante la manganella, prese poi significato generico di "pezzo d'artiglieria" e finì con l'indicare le varie tipologie di cannone: es. i pezzi d'epoca Ming chiamati 威遠砲T, Wei Yuan PaoP, lett. "Maestoso cannone a lungo raggio" e 大將軍砲T, Da Jiang Jun PaoP citati nel testo.

Bibliografiche

[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) David W. Pankenier, The cosmo-political mandate, in Astrology and Cosmology in Early China: Conforming Earth to Heaven, Cambridge University Press, 2015, p. 197, ISBN 978-1-107-53901-3.

- ^ (EN) Edward L. Shaughnessy, The Date of the Zhou Conquest of Shang, in Sources of Western Zhou History: Inscribed Bronze Vessels, University of California Press, 1992, pp. 217–236, ISBN 978-0-520-07028-8.

- ^ (EN) David S. Nivison, The Dates of Western Chou, in Harvard Journal of Asiatic Studies, vol. 43, n. 2, Harvard-Yenching Institute, 1983, pp. 481–580, JSTOR 2719108.

- ^ (EN) Richard Von Glahn, The Economic History of China: From Antiquity to the Nineteenth Century, Cambridge University Press, 2016, p. 11, ISBN 978-1-139-34384-8.

- ^ (EN) Yun Kuen Lee, Building the chronology of early Chinese history, in Asian Perspectives: the Journal of Archaeology for Asia and the Pacific, vol. 41, 2002, pp. 15-42.

- ^ (EN) Edward L. Shaughnessy, Introduction. Calendar and Chronology, in Loewe e Shaughnessy 1999, pp. 19-29.

- ^ Shiji, Annali di Zhou, §3.

- ^ Wu 1982, p. 235.

- ^ (EN) David McCraw, An ABC Exercise in Old Sinitic Lexical Statistics (PDF), in Sino-Platonic Papers, vol. 202, 2010.

- ^ (EN) Jessica Rawson, 6. Western Zhou archaelogy, in Loewe e Shaughnessy 1999, pp. 352-449.

- ^ (EN) Feng Li, Landscape and Power in Early China: The Crisis and Fall of the Western Zhou 1045–771 BC, Cambridge University Press, 2006, p. 286, ISBN 978-1-139-45688-3.

- ^ (EN) Po-Yi Chiang, Han Cultural and Political Influences in the Transformation of the Shizhaishan Cultural Complex, Australian National University, 2008, pp. 1–2.

- ^ a b c d Chinn 2007, p. 43.

- ^ a b (EN) Kwang-Chih Chang, Art, Myth, and Ritual: The Path to Political Authority in Ancient China, Harvard University Press, 1983, pp. 45–47.

- ^ a b (EN) Zhao Dingxin, The Mandate of Heaven and Performance Legitimation in Historical and Contemporary China, in American Behavioral Scientist, vol. 53, n. 3, Sage Publications, 2009, pp. 416–433, DOI:10.1177/0002764209338800.

- ^ Shaughnessy 1999, pp. 310–311.

- ^ Hucker 1978, pp. 32–33.

- ^ a b Zhufu 1981, pp. 7-9.

- ^ a b Hucker 1978, p. 37.

- ^ a b (EN) Wicky W. K. Tse, The Collapse of China's Later Han Dynasty, 25–220 CE: The Northwest Borderlands and the Edge of Empire, Routledge, 2018, pp. 45-46, 63, n. 40, ISBN 978-1-315-53231-8.

- ^ a b c d e (EN) Peers CJ, Ancient Chinese Armies: 1500-200BC, Osprey Publishing, 1990.

- ^ Li 2006, pp. 93-95.

- ^ Shaughnessy 1999, p. 327.

- ^ a b (EN) Zhaofeng Xu, Considering Chengzhou ('Completion of Zhou') and Wangcheng ('City of the King') (PDF), in Chinese Archaeology. URL consultato il 22 luglio 2015 (archiviato dall'url originale il 22 luglio 2015).

- ^ a b c (EN) Brian Carr e Indira Mahalingam (a cura di), Axial Thinkers and the Formation of Philosophical Schools, in Companion Encyclopedia of Asian Philosophy, Routledge, 1997, p. 466, ISBN 978-0-415-03535-4.

- ^ (EN) Li Feng, Landscape and Power in Early China: The Crisis and Fall of the Western Zhou 1045–771 BC, Cambridge University Press, 2006, p. 40, ISBN 1-139-45688-1.

- ^ a b (EN) Jeffrey K. Riegel, Li chi 禮記, in Michael Loewe (a cura di), Early Chinese Texts: A Bibliographical Guide, Society for the Study of Early China, 1993, pp. 293–297, ISBN 978-1-55729-043-4.

- ^ a b c Ebrey, Walthall e Palais 2006, p. 22.

- ^ Ivanhoe e Van Norden 2005, p. 389.

- ^ V. Graham, La ricerca del tao. Il dibattito filosofico nella Cina classica, Venezia, Neri Pozza, 1999.

- ^ a b Schirokauer e Brown 2006, pp. 25-47

- ^ (EN) A.C. Graham, Mo tzu 墨子, in Michael Loewe (a cura di), Early Chinese Texts: A Bibliographical Guide, Berkeley, CA, Society for the Study of Early China; Institute of East Asian Studies, University of California Berkeley, 1993, pp. 336–341, ISBN 978-1-55729-043-4.

- ^ Ivanhoe e Van Norden 2005, pp. XII-XIV.

- ^ (ZH) Mengjia Chen, 商代的神話與巫術 [Miti e magia della dinastia Shang], Yanjing xuebao, 1936, p. 535, ISBN 9787101112139.

- ^ (EN) Michael Nylan, "Empire" in the Classical Era in China (304 BC–AD 316), in Oriens Extremus, vol. 46, Harrassowitz Verlag, 2007, pp. 48–83, JSTOR 24047664.

- ^ (EN) Jack Dull, The Evolution of Government in China, in Paul S. Ropp (a cura di), Heritage of China: Contemporary Perspectives on Chinese Civilization, University of California Press, 1990, p. 59, ISBN 978-0-520-06441-6.

- ^ (EN) Philip J. Ivanhoe e Bryan W. Van Norden, Readings in Classical Chinese Philosophy, 2. ed., Hackett, 2005, p. XIV, ISBN 0-872-20781-1.

- ^ a b c d Tignor et al. 2013, p. 153.

- ^ a b (EN) K.E. Brashier, Ancestral Memory in Early China, Harvard University Press, 2011, ISBN 978-0-674-05607-7.

- ^ (EN) Li Hwei, The ramage system in China and Polynesia (PDF).

- ^ (EN) Hsi-Sheng Tao, Marriage and Family, Shanghai, 1934, pp. 17–31.

- ^ (EN) Martina Deuchler, The Confucian Transformation of Korea: A Study of Society and Ideology, Harvard University Asia Center, 1992, ISBN 978-0-674-16089-7.

- ^ (EN) Feng Li, Transmitting Antiquity: The Origin and Paradigmization of the "Five Ranks", in Dieter Kuhn e Helga Stahl (a cura di), Perceptions of Antiquity in Chinese Civilization, Würzburger Sinologische Schriften, 2008, pp. 103–134.

- ^ Brooks 1997, p. 3 n.9.

- ^ (EN) Lothar Von Falkenhausen, Reflections of the Political Role of Spirit Mediums in Early China: The Wu Officials in the Zhou Li, vol. 20, Society for the study of Early China, 1995, p. 285.

- ^ (EN) Li-Hsiang Lisa Rosenlee, Confucianism and Women: A Philosophical Interpretation, State University of New York Press, 2012, pp. 21–24, ISBN 978-0-791-48179-0.

- ^ (EN) John Wm. Schiffeler, The Origin of Chinese Folk Medicine, in Asian Folklore Studies, vol. 35, n. 2, 1976, p. 27, DOI:10.2307/1177648, JSTOR 1177648, PMID 11614235.

- ^ Ebrey, Walthall e Palais 2006, pp. 29-30.

- ^ Ebrey, Walthall e Palais 2006, pp. 32-39.

- ^ (EN) Maria Khayutina, From wooden attendants to terracotta warriors (PDF), in Bernisches Historisches Museum the Newsletter, vol. 65, 2013, p. 2, fig. 4.

- ^ (EN) Allan S, Erlitou and the Formation of Chinese Civilization: Toward a New Paradigm, in The Journal of Asian Studies, vol. 66, n. 2, Cambridge University Press, maggio 2007, pp. 461-496, DOI:10.1017/S002191180700054X.

- ^ (EN) Liu L, The Chinese neolithic: trajectories to early states[collegamento interrotto], Cambridge, Cambridge University Press, 2004, ISBN 0-521-81184-8.

- ^ (EN) Liu L e Xu H, Rethinking Erlitou: legend, history and Chinese archaeology, in Antiquity, vol. 81, n. 314, 2007, pp. 886–901, DOI:10.1017/S0003598X00095983. URL consultato il 2009.

- ^ Lorge 2011, p. 21.

- ^ Lorge 2011, p. 36.

- ^ (EN) Peers CJ, Soldiers of the Dragon: Chinese Armies 1500 BC - AD 1840, Osprey Publishing, 2006, p. 20.

- ^ (EN) Loades M, The Crossbow, Osprey Publishing, 2018, p. 218.

- ^ (EN) Sawyer RD e Sawyer ML, Sun Tzu's The Art of War, Barnes and Noble, 1994, p. 35, ISBN 978-1-56619-297-2.

- ^ Ebrey, Walthall e Palais 2006, p. 14.

- ^ Shaughnessy 1988.

- ^ a b Krech e Steinicke 2011, p. 100.

- ^ (EN) Jessica Rawson, Limin Huan e William Timothy Treal Taylor, Seeking Horses: Allies, Clients and Exchanges in the Zhou Period (1045–221 BC), in Journal of World Prehistory, vol. 34, n. 4, 2021, pp. 489–530, DOI:10.1007/s10963-021-09161-9, ISSN 1573-7802.

- ^ (EN) Mu-chou Poo, Enemies of Civilization: Attitudes toward Foreigners in Ancient Mesopotamia, Egypt, and China, State University of New York Press, 2012, pp. 87–88, ISBN 978-0-791-48370-1.

- ^ (EN) Dingxin Zhao, The Confucian-Legalist State: A New Theory of Chinese History: A New Theory of Chinese History, Oxford University Press, 2015, p. 86, ISBN 978-0-190-46361-8.

- ^ (EN) Ralph D. Sawyer e Mei Mei-chün Sawyer (a cura di), The Seven Military Classics of Ancient China, Basic Books, 2007 [1993], ISBN 0813312280.

- ^ (EN) Stephen Turnbull, Chinese Walled Cities 221 BC– AD 1644, Bloomsbury, 2012, ISBN 9781846038921.

- ^ a b c d e f Wubei Zhi.

- ^ a b Jiang Ziya, IV.31.

- ^ Sun Tzu, III.

- ^ Needham 1956, pp. 165-184.

- ^ Peers 1990, pp. 38-39.

- ^ a b c Liang 2006.

- ^ Needham 1994, p. 435.

- ^ (EN) F.K. Sadaf, Gong Cheng Lin Chong Lu Gong Che (攻城臨衝呂公車), su Great Ming Military, 2016.

- ^ (EN) F.K. Sadaf, Fei Gang (飛杠), su Great Ming Military, 2018.

- ^ Peers 1990, p. 40.

- ^ (EN) Mike Loades, The Crossbow, Osprey Publishing, 2018.

- ^ a b (EN) Peter Purton, A History of the Early Medieval Siege, c. 450-1200, Boydell Press, 2009, p. 34, ISBN 978-1-84383-448-9.

- ^ (EN) F.K. Sadaf, Pao (礟), su Great Ming Military, 2015.

- ^ Turnbull 2001, p. 18.

- ^ Turnbull 2001, pp. 18-19.

- ^ (EN) Joseph Needham e Ping-Yü Ho, Elixir poisoning in medieval China, in Janus, n. 48, 1970 [1959], pp. 221–251..

- ^ (EN) Andre Richardt, CBRN Protection: Managing the Threat of Chemical, Biological, Radioactive and Nuclear Weapons, Wiley-VCH Verlag & Co., 2013, p. 4, ISBN 978-3-527-32413-2.

- ^ Needham 1971, p. 271.

- ^ (ZH) Rete educativa d'astronomia, su aeea.nmns.edu.tw, 4 luglio 2006. URL consultato il 5 dicembre 2010.

- ^ (ZH) Rete educativa d'astronomia, su aeea.nmns.edu.tw, 24 giugno 2006. URL consultato il 5 dicembre 2010.

- ^ (EN) Donald B. Wagner, The State and the Iron Industry in Han China, Copenhagen, Nordic Institute of Asian Studies Publishing, 2001, pp. 7, 36-37, 64-68, 75-76, ISBN 978-87-87062-83-1.

- ^ (EN) Vincent C. Pigott, The Archaeometallurgy of the Asian Old World, Philadelphia, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 1999, pp. 183-184, ISBN 978-0-924171-34-5.

Bibliografia

[modifica | modifica wikitesto]Fonti

[modifica | modifica wikitesto]- (ZH) Jiang Ziya, 六韜T, 六韬S, lett. "Sei segreti" [I sei insegnamenti segreti], XII-XI secolo a.C.

- (ZH) Mozi, 墨子T, MoziP [Canone di Mozi], V secolo a.C.

- (ZH) Sun Tzu, 孫子兵法T, 孙子兵法S, Sūnzǐ BīngfǎP [L'arte della guerra], VI-V secolo a.C.

- (ZH) Sima Tan e Sima Qian, 史記T, Shǐ JìP, lett. "Memorie storiche/di uno storico", 二十四史S, Èrshísì ShǐP, lett. "Ventiquattro Storie", 94 a.C.

ed. (EN) Records of the Grand Historian of China, traduzione di Burton Watson, 2 v., Columbia University Press, 1961.

ed. (EN) Records of the Grand Historian of China, traduzione di Burton Watson, 2 v., Columbia University Press, 1961. - (ZH) Mao Yuanyi, 武備志T, 武备志S, Wǔ Bèi ZhìP, Wu Pei ChiW, lett. "Trattato sugli Equipaggiamenti Militari", 1621.

Studi

[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Christopher I. Beckwith, Empires of the Silk Road: A History of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present, Princeton University Press, 2009, ISBN 978-140-082994-1.

- (EN) Nicholas C. Bodman, Proto-Chinese and Sino-Tibetan: data towards establishing the nature of the relationship, in Frans Van Coetsem e Linda R. Waugh (a cura di), Contributions to historical linguistics: issues and materials, Leiden, Brill, 1980, pp. 34–199, ISBN 978-9-004-06130-9.

- (EN) Ann-ping Chinn, The Authentic Confucius, Scribner, 2007, ISBN 978-0-743-24618-7.

- (EN) Patricia Buckley Ebrey, Anne Walthall e James B. Palais, East Asia: A Cultural, Social, and Political History, Boston, Houghton Mifflin, 2006, ISBN 0-618-13384-4.

- (EN) Jacques Gernet, A History of Chinese Civilization, 2nd, Cambridge University Press, 1996, ISBN 0-521-49781-7.

- (EN) Charles O. Hucker, China to 1850: A Short History, Stanford University Press, 1978, ISBN 0-804-70958-0.

- (EN) Volkhard Krech e Marian Steinicke, Dynamics in the History of Religions between Asia and Europe: Encounters, Notions, and Comparative Perspectives, Brill, 2011, ISBN 978-9-004-22535-0.

- (EN) Maria Khayutina, Where Was the Western Zhou Capital?, in The Warring States Working Group, WSWG-17, Leiden, Warring States Project, 2003, p. 14. URL consultato il 6 marzo 2009 (archiviato dall'url originale il 29 maggio 2010).

- (EN) Terry F. Kleeman, Great Perfection: Religion and Ethnicity in a Chinese Millennial Kingdom, University of Hawaiʻi Press, 1998, ISBN 0-824-81800-8. URL consultato il 31 dicembre 2014.

- (EN) Philip J. Ivanhoe e Bryan W. Van Norden, Readings in Classical Chinese Philosophy, 2. ed., Indianapolis, IN, Hackett, 2005, pp. XII-XIV, ISBN 0-872-20781-1.

- (EN) Michael Loewe e Edward L. Shaughnessy (a cura di), The Cambridge History of Ancient China : From the Origins of Civilization to 221 BC, The Cambridge History of China, Cambridge University Press, 1999, ISBN 978-0-521-47030-8.

- (EN) Alfred Schinz, The Magic Square: Cities in Ancient China, a cura di Axel Menges, Stuttgart, Daehan, 1996.

- (EN) Conrad Schirokauer e Miranda Brown, A Brief History of Chinese Civilization, Second, Wadsworth, Thomson, 2006, pp. 25–47.

- (EN) Edward L. Shaughnessy, Historical Perspectives on The Introduction of The Chariot Into China, in Harvard Journal of Asiatic Studies, vol. 48, 1988, pp. 189–237, JSTOR 2719276.

- (EN) Edward L. Shaughnessy, 5. Western Zhou History, in Loewe e Shaughnessy 1999, pp. 292-351.

- (EN) Robert Tignor [et al.], Worlds Together, Worlds Apart, vol. 1, 4. ed., W.W. Norton, 2013, ISBN 978-0-393-92208-0.

- (EN) K.C. Wu, The Chinese Heritage, New York, Crown, 1982, ISBN 0-517-54475-X.

- (EN) Fu Zhufu, The economic history of China: Some special problems, in Modern China, vol. 7, n. 1, 1981, pp. 3–30, DOI:10.1177/009770048100700101.

- Scienza e tecnologia

- (EN) Joseph Needham [et al.], Science & Civilization in China, 5.6: Chemistry and Chemical Technology Military Technology: Missiles and Sieges, Cambridge University Press, 1994.

- (EN) Joseph Needham, Wang Ling e Lu Gwei-djen, Science & Civilization in China, 4.3: Physics and Physical Technology: Civil Engineering and Nautics, Cambridge University Press, 1971, ISBN 9780521070607.

- (EN) Joseph Needham e Wang Ling, Science & Civilization in China, 2: History of Scientific Thought, Cambridge University Press, 1956.

- Storia militare

- (EN) Jieming Liang, Chinese Siege Warfare: Mechanical Artillery & Siege Weapons of Antiquity, Singapore, Republic of Singapore, Leong Kit Meng, 2006, ISBN 981-05-5380-3.

- (EN) Peter Allen Lorge, Chinese Martial Arts: From Antiquity to the Twenty-First Century, Cambridge University Press, 2011, ISBN 978-0-521-87881-4.

- (EN) Chris J Peers, Ancient Chinese Armies: 1500-200BC, Osprey Publishing, 1990.

- (EN) Stephen Turnbull, Siege Weapons of the Far East (1) AD 612-1300, Osprey Publishing, 2001.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto] Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su dinastia Zhou

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su dinastia Zhou

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- Zhou, in Dizionario di storia, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2010.

- (EN) Zhou dynasty, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 8645150325554410090007 · LCCN (EN) sh85024035 · GND (DE) 4065412-6 · J9U (EN, HE) 987007285645605171 |

|---|