Indice

Marinismo

Il marinismo fu uno stile di letteratura barocca usato in poesia e nel dramma in versi, che si caratterizzava per una tendenza all'arguzia e all'ornato. Deve il suo nome al poeta Giovan Battista Marino (1569-1625), che ebbe imitatori in tutta Europa.

Caratteristiche comuni del marinismo

[modifica | modifica wikitesto]Non costituiscono una "scuola" o una "corrente", ma un gruppo reso abbastanza omogeneo da certe costanti:

Figure retoriche

[modifica | modifica wikitesto]L'impegno dei marinisti è essenzialmente retorico.

- Uso intensivo delle antitesi, allora denominate contrapositi, figura retorica che già il Manierismo aveva molto valorizzato e di cui il Barocco fa una sorta di segno distintivo.

- Uso della metafora continuata, per cui il piano di analogia tra l'oggetto e l'immagine è persistente, e sviluppato in ogni direzione possibile. Emanuele Tesauro è il massimo teorico della metafora, soprattutto in senso creativo;

- Tendenza a far culminare il componimento nel concettino o argutezza, trovata spiritosa a fine di "maraviglia", in funzione della quale, molto spesso, l'intero componimento è costruito. Importante l'opera normatrice, in questo senso, di Matteo Peregrini nonché, sul finire del secolo, quella di Matteo Caravita col suo trattato In lode del concetto.

- Largo uso di riferimenti eruditi (mitologici e storici perlopiù), possibilmente peregrini, rivolti ad una cerchia ristretta di letterati e "intendenti" che condividono quelle basi culturali (donde l'allusività che costituisce uno dei capisaldi di questa poetica).

Altre caratteristiche

[modifica | modifica wikitesto]- Ripartizione della materia poetica in "enciclopedie poetiche". Le suddivisioni sono in base all'occasione (rime eroiche, lugubri, morali, ecc.).

- Virtuosismo descrittivo, soprattutto in senso dinamico.

- Scelte lessicali e sintattiche sempre tese al recupero culto e peregrino, in direzione di una poetica elevata (o "heroica").

Due importanti tratti distintivi dei marinisti non risalgono direttamente al Marino ma ad altre individualità, appartenenti alla sua cerchia; essi sono:

- Un genere, come l'idillio (moderna reinvenzione di Girolamo Preti: v. idillio barocco).

- Un tema dalle molte sfaccettature come quello della "predicazione multipla della donna" (Giovanni Getto), soprattutto nella singolare declinazione della lode della "bella difettuosa", la bella zoppa, la bella gobba, la bella vecchia, ecc. Un'intera sezione (Tersicore) del suo canzoniere dedicò Alessandro Adimari a queste beltà irregolari (compresa una Bella totalmente brutta!).

Altre costanti sono per esempio il tema dell'orologio, cantato dai marinisti in tutti i modi (campione di questo sottogenere è Giovan Leone Sempronio, che dedicò all'argomento ben 25 componimenti del suo canzoniere), ecc.

La tecnica e le strutture metriche predilette

[modifica | modifica wikitesto]La poesia dei Marinisti, come quella del loro caposcuola, conserva della ricerca poetica tradizionale la sola armonia del verso; per il resto sono più impegnati ad ampliare in tutte le direzioni possibili l'universo del poetabile. Le strutture metriche maggiormente impiegate furono desunte sempre dalla tradizione, principalmente il sonetto (che in prevalenza utilizza le rime alternate anche nelle due quartine, secondo lo schema ABAB ABAB); l'ode pindarica, secondo le più svariate strutture, è tipica di tutta la poesia barocca, ed è comune anche ai seguaci di Gabriello Chiabrera e ai poeti "comici", o morali, come Fulvio Testi e altri; l'idillio ha una struttura libera, o "a selva" (salvo che, come notato, nel Marino, dov'è polimetrica). Se l'interpretazione marinistica del sonetto è "epigrammatica", a maggior ragione i marinisti hanno frequentato intensamente la struttura metrica più adattabile al concetto, cioè il madrigale, nel quale eccelse, oltre al caposcuola, Scipione Errico.

Estetica marinista

[modifica | modifica wikitesto]Quello che distingue la lirica marinista dalla rimeria cinquecentesca è il superamento del petrarchismo sia nella ricerca di una lingua poetica (che nello sforzo di farsi "sublime" e ricca di giochi analogici sia verbali che concettuali riesce spessissimo artificiosa e bislacca) sia nella scelta dei più disparati argomenti: la lirica non è più, quindi, solo amorosa. Ma la stessa lirica amorosa non è più espressione profonda di un sentimento, o adesione al canone sentimentale e formale dei poeti trecenteschi, quanto anch'essa gioco attento all'esteriorità, con una ricerca della bizzarria e della stravaganza che conduce alla creazione di uno dei più tipici filoni della lirica marinista, quello legato alla "predicazione multipla della donna", che contempla un amore che può essere riferito anche a una donna deforme (la bella zoppa, la bella balba, la bella guercia...), o vecchia, o male in arnese, ecc.

La lirica dei Marinisti rappresenta la vita e le cose di tutti i giorni col gusto del raro, del difficile, dell'intentato, quasi con stupore fiabesco. A tratti affiorano il senso di precarietà e l'inquietudine, che spingono l'uomo a cercare conforto nei sensi, come unico mezzo per affermare la consistenza delle cose. Da tale insicurezza esistenziale hanno origine le liriche meditative pervase dal senso della morte e dalla malinconia, tipiche soprattutto dell'ultima fase del marinismo, definito "barocco del barocco" (Croce) o "barocchismo".

Storia

[modifica | modifica wikitesto]

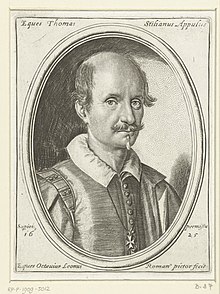

Il fenomeno del marinismo è essenzialmente legato alla lirica, benché la sua novità investa sostanzialmente anche l'epica, la prosa, il teatro. Il nome collettivo "marinisti" è conio di Tommaso Stigliani, il quale, nel 1627, quando diede alle stampe il suo Occhiale antimariniano, si ritrovò a fronteggiare una nutrita schiera di partigiani del caposcuola appena scomparso, i quali nel difendere la memoria del maestro appena morto dovettero apparire in effetti uno schieramento compatto. È tuttavia possibile operare un certo numero di distinguo; per esempio, accanto ad Andrea Barbazza, un berbero che apparteneva ad una colonia di schiavi ed artigiani berberi di Viale Barberia a Bologna, che fu anche poeta e giurista e Giovan Francesco Busenello quasi acritici, si segnalano Girolamo Aleandri, istruito dall'Achillini, che sostiene più il nuovo concetto di poesia propugnato dal Marino che non gli esiti in sé, come sostanzialmente farà (in ben cinque trattati, scritti nel corso di più decenni) anche Angelico Aprosio; Scipione Errico non manca di rilevare le manchevolezze del Marino come poeta 'eroico'; Nicola Villani si concentra soprattutto sull'arricchimento dato al vocabolario poetico, pur condannando gli eccessi artificiosi, ecc. Ciononostante, le diverse posizioni tendono ad armonizzare tra loro nella difesa di alte e impegnate concezioni letterarie e, parallelamente, nel rifiuto di assumere atteggiamenti di sudditanza ideologica nei confronti dei classici. In questo senso, la funzione di rottura, liberatoria, dell'opera mariniana sembra essere nei fatti, e il prestigio goduto dalla sua poesia a pochi anni dalla morte, per quanto abbondantemente oscurato dall'oblio e dal disprezzo di secoli di sfortuna critica, segna senz'altro un punto di non ritorno.

Ancora nella prima metà del XVIII secolo Nicola Capasso faceva icastico riferimento, nel contesto di una trasfigurata e divertita descrizione di apprendistato poetico, a "li mariniste / co' sciuocche e nocche e zagarelle a liste...", espressioni piuttosto eloquenti della maggior vistosità, a fronte dell'impegno ribadito dai coevi del Marino, dell'effetto di gioco, di vuota pirotecnia, insomma di disimpegno, che i lettori di un secolo dopo traevano dalla sua lezione; ma ancora più notevole è il fatto che della schiera de "li mariniste" nello stesso componimento sia chiamato capo un poeta molto remoto cronologicamente dal Marino, come il "terribile" Lubrano; un segno come altri di una continuità riconosciuta e riconoscibile. Dunque l'abitudine a convogliare quasi tutta l'esperienza lirica barocca in Italia nel «rancido pastone» (Pieri) del marinismo non è senza ragioni: in effetti il Marino fu, per scelta deliberata delle varie personalità che nel corso del tempo hanno fatto in misura maggiore o minore riferimento a lui, l'autore-guida di almeno tre generazioni di poeti.

Si può però segnalare come "data di nascita" del movimento il 1602, quando il Marino pubblica la prima redazione delle sue rime (Le Rime, in tre parti). La ricezione dell'opera fu vivissima, non solo in Italia, ma in tutta Europa: Luis de Góngora e Lope de Vega (per primi) in Spagna, John Lyly in Inghilterra, i cosiddetti libertini, o liberi pensatori, e i preziosisti in Francia, e altre figure più o meno rilevanti della coeva letteratura europea meditarono con attenzione questo testo capitale, che può essere visto come la pietra angolare dell'ampio edificio della lirica moderna.

Il Marino stesso muoveva anche dall'esperienza lirica del Tasso, ma soprattutto dall'opera di alcuni manieristi post-tassiani come i liguri Angelo Grillo e Giovanni Vincenzo Imperiali, il veneto Guido Casoni, il lombardo Annibale Guasco, e altri che, nati prima del Marino, saranno poi riassorbiti nella corrente marinista, come l'emiliano Gabriele Zinani (attivo presso Giovanni Battista Manso, protettore del Tasso e del Marino a Napoli) e il bolognese Cesare Rinaldi. Ma più ancora di tutti questi rappresentanti della lirica settentrionale, specialmente quella dell'area emiliano-romagnola, il cui in fondo curioso 'premarinismo' si spiega col fatto che vi era ancora sensibile l'influenza del meridionale Serafino Aquilano, attraverso i suoi seguaci premanieristi Antonio Tebaldeo, Panfilo Sasso ecc., sulla poetica mariniana agivano gli esempi poeticamente più solidi e notevoli dei conterranei Ascanio Pignatelli, Ludovico Paterno e del grande Luigi Tansillo, oltreché le concezioni di Camillo Pellegrino, ponte di congiunzione teorico tra il Tasso e il Marino stesso.

Tuttavia è bene distinguere tra marinisti propriamente intesi, cioè tutti quei personaggi che poeticamente discendono in maniera diretta dal Marino, e tutti gli altri barocchi o barocchisti che si richiamano a lui meno direttamente o consapevolmente.

I marinisti propriamente intesi sono da considerare quei poeti che conobbero personalmente il Marino, si ispirarono a lui e/o lo sostennero nelle infinite polemiche che punteggiarono ogni fase cruciale della sua tormentata ma irresistibile ascesa (soprattutto la disputa sull'errore mitologico della "fera di Lerna", 1614). Tra i quali il friulano Giuseppe Salomoni, diretto "rivale" del Marino, i bolognesi Claudio Achillini, Cesare Rinaldi (ricordato tra i precursori, ma riconosciutosi poi come marinista), Ridolfo Campeggi, Andrea Barbazza; i piemontesi Emanuele Tesauro (importantissimo teorico) e Lorenzo Scoto (autore degli argomenti ai canti de L'Adone); i veneziani Giovan Francesco Loredan (autore anche di una biografia del poeta) e Giovan Francesco Busenello, in una città consacrata al culto del poeta; il pesarese Pier Francesco Paoli; ma anche gli abruzzesi Giovanni Argoli (che fu stretto emulo del Marino con il suo Endimione) e Gasparo De Simeonibus, significativo anche perché zio di quel Pietro Casaburi Urries che sarà una delle figure più significative del barocchismo meridionale; il campano Tommaso Gaudiosi; i pugliesi Antonio Bruni, Ferdinando Donno e Giovan Francesco Maia Materdona (questi due ultimi tra i più dotati poeti di questa corrente); il calabrese Francesco Della Valle. In Toscana, dove il marinismo fu sentito, ma in maniera più mediata e condizionata dal classicismo, si devono ricordare Nicola Villani e Giulio Strozzi (quest'ultimo tuttavia attivo soprattutto a Venezia). Forse la più grande figura di marinista 'propriamente inteso' è tuttavia il siciliano Scipione Errico.

Molto importanti i riverberi del marinismo in sede critica per opera di taluni teorici, che non furono poeti o scrissero versi solo occasionalmente: oltre al ricordato Tesauro, i due teorici più importanti del marinismo sono stati probabilmente Ludovico Aprosio (con i suoi citati cinque libelli di sostegno al Marino contro Tommaso Stigliani, tutti sotto vari pseudonimi: Il vaglio critico di Masoto Galistoni, 1637; Il buratto, 1641; L'occhiale stritolato di Scipio Glareano, 1641; La sferza poetica di Sapricio Saprici, 1643; Il veratro, in 2 parti, di cui la II pubblicata per prima, nel 1645, e la I a seguire, nel 1647) e Paganino Gaudenzi (a cui si deve peraltro un trattatello critico interamente dedicato alla Galeria del caposcuola, e una biografia, in versi, a lui dedicata). Le due fondamentali polemiche scatenatesi intorno al Marino (quella scatenata da Ferrante Carli intorno ad un errore mitologico nel sonetto "Obelischi pomposi all'Ossa alzaro", 1614, e quella sull'Adone) costituiscono altri due importanti capitoli dell'inquadramento critico-storico ed estetico sia del Marino che del marinismo.

Per quanto riguarda il marinismo meridionale due personaggi sono stati importanti, per il nuovo impulso conferitogli, l'attività culturale di Juan Caramuel y Lobkowitz subentrato a Gasparo De Simeonibus come vescovo di Campagna, e Giuseppe Battista con la sua cospicua produzione lirica: tra gli esponenti di questo "secondo marinismo" devono essere ricordati almeno i fratelli Pietro e Lorenzo Casaburi Urries, e Bartolomeo Dotti, che pur agendo in area geografica completamente diversa dipende strettamente dal modello battistiano. Nel 1669 è pubblicata la gran parte delle ultime raccolte significative per la storia del movimento (Le quattro stagioni di Lorenzo Casaburi Urries, le Poesie di Federico Meninni, le Poesie di Antonio Muscettola, le Poesie liriche, Parte prima, di Baldassarre Pisani, i componimenti postumi di Vincenzo Zito), seguite dai primi tre "Concerti" de Le Sirene di Pietro Casaburi Urries, (1676), dalla Enciclopedia poetica di Giuseppe Artale (1679), dai "Concerti" secondo, terzo e quarto de Le Sirene, da Le saette di Cupido dello stesso autore, dalla II Parte delle Poesie liriche di Baldassarre Pisani, tutte stampe del 1685.

Da quel momento in poi la maniera sopravvive come mera esercitazione (come nei Capricci serii delle muse di Giovanni Battista Vidali, 1677, o nel Mondo creato di Giuseppe Girolamo Semenzi, 1686), per dare il frutto più significativo con le Scintille poetiche di Giacomo Lubrano (1690), che della poesia barocca, dopo il Marino, è sicuramente l'esponente maggiore.

Alcuni marinisti

[modifica | modifica wikitesto]- Bartolomeo Abbati

- Cesare Abbelli

- Antonio Abbondanti

- Paolo Abriani

- Claudio Achillini

- Alessandro Adimari

- Agostino Agostini

- Carlo Agudi

- Giovanni Albano

- Lorenzo Alberti

- Girolamo Aleandro il Giovane

- Ludovico Aleardi

- Alessandro Aligieri

- Michelangelo Angelico il Vecchio

- Gherardo Ansaldi

- Ciro Anselmi

- Alessandro Arcadio

- Vincenzo Pio Arcadio

- Angelo Maria Arcioni

- Antonio Arcoleo

- Giovanni Argoli

- Antonio Armanini

- Francesco Arnassini

- Giuseppe Artale

- Tommaso Aversa

- Arcangelo Michele Baccaretti

- Camillo Badovero

- Antonio Bagatti

- Marc'Antonio Balcianelli

- Francesco Balducci

- Ottavio Ballada

- Bartolomeo Barbato

- Andrea Barbazza (Barbazzi, Barbaccia)

- Maffeo Barberini (Urbano VIII)

- Bartolo Bartolini

- Andrea Baruzzi

- Giambattista Basile

- Antonio Basso

- Giuseppe Battista

- Ascanio Belforti

- Giovanni Antonio Bellavite

- Francesco Belli

- Guidubaldo Benamati

- Giovanni Battista Bergazzano

- Pietro Antonio Bernardoni

- Giovanni Battista Bertanni

- Giacinto Bertano

- Fausto Bertoldi

- Giovanni Daniele Bertoli

- Giovanni Bertucci

- Giuliano Bezzi

- Camaleonte Biancardi

- Bartolomeo Bilotta

- Bellino Bisellini

- Pietro Paolo Bissari

- Camillo Boccaccio

- Domizio Bombarda

- Baldassarre Bonifacio

- Giovan Francesco Bonomi

- Giulio Cesare Bordoni

- Francesco Bracciolini

- Giovanni Battista Brati

- Anton Giulio Brignole Sale

- Antonio Bruni

- Girolamo Brusoni

- Bartolomeo Burchelati

- Giovan Francesco Busenello

- Vito Cesare Caballoni

- Francesco Maria Caccianemici

- Scipione Caetano

- Giovanni Battista Calamai

- Giuseppe Campanile

- Annibale Campeggi

- Ridolfo Campeggi

- Giovanni Canale

- Porfirio Canozza

- Francesco Antonio Cappone

- Giovanni Capponi

- Giovanni Battista Capponi

- Lorenzo Casaburi Urries

- Pietro Casaburi Urries

- Guido Casoni

- Giacomo Castellani

- Settimio Castellari

- Francesco Cavalli

- Giovanni Paolo Cechini

- Pietro Martire Colla

- Francesco Contarini il Giovane

- Nicolò Coradini il Vecchio

- Elena Lucrezia Cornaro Piscopia

- Antonio Costantini

- Toldo Costantini

- Lorenzo Crasso

- Nicolò Crasso

- Biagio Cusano

- Giovanni Pietro D'Alessandro

- Giuseppe D'Alessandro

- Giacomo D'Aquino

- Domenico David

- Hermete De' Gualandi

- Ludovico Della Chiesa

- Francesco Della Valle

- Camillo De Notariis

- Francesco Dentice

- Antonio De Rossi

- Gasparo De Simeonibus

- Agazio Di Somma

- Francesco Dolci

- Giuseppe Domenichi

- Ferdinando Donno

- Bartolomeo Dotti

- Francesco Durante (poeta)

- Giovanni Stefano Fachinelli

- Francesco Ferrari

- Girolamo Fiumagioli

- Girolamo Fontanella

- Antonio Fortini

- Francesco Fresco Di Cucagna

- Agostino Fusconi

- Jacopo Gaddi

- Antonino Galeani

- Paganino Gaudenzi

- Tommaso Gaudiosi

- Giulio Cesare Gigli

- Marcello Giovannetti

- Domenico Gisberti

- Riniero Grillenzoni

- Gennaro Grosso

- Francesco Maria Gualterotti

- Giovanni Giacomo Lavagna

- Leonardo Leonardi

- Fabio Leonida

- Giacomo Litegato

- Giovanni Battista Lopez Visconte

- Giovanni Francesco Loredano

- Giacomo Lubrano

- Martino Lunghi

- Marcello Macedonio

- Giovan Francesco Maia Materdona

- Giovanni Battista Mamiani

- Giovanni Battista Manso

- Filippo Marcheselli

- Paolo Marchesi Vedoa

- Bernardino Mariscotti

- Francesco Martinello

- Filippo Massini

- Francesco Melosio

- Federico Meninni

- Leonardo Miari

- Pietro Michiele

- Faustino Moisesso

- Bernardo Morando

- Giovanni Battista Moroni

- Liberale Motense

- Gaspare Murtola

- Antonio Muscettola

- Arrigo Palladio

- Giovanni Palma

- Pier Francesco Paoli

- Giovanni Battista Paolucci

- Pace Pasini

- Giovanni Pasta

- Andrea Perrucci

- Ciro di Pers

- Pietro Matteo Petrucci

- Giulio Piccolomini

- Baldassarre Pisani

- Giovanni Pomo

- Francesco Pona

- Girolamo Preti

- Giovanni Battista Pucci

- Licinio Racani

- Giovanni Paolo Rainaldi

- Giovanni Giacomo Ricci

- Cesare Rinaldi

- Marc'Antonio Romagnesi

- Michelangelo Romagnesi

- Marc'Antonio Romiti

- Ottavio Rossi

- Giovanni Andrea Rovetti

- Giuseppe Salomoni

- Scipio Sambiasi

- Gentile Albertino principe di Sanseverino

- Andrea Santamaria

- Francesco Maria Santinelli

- Fortuniano Sanvitale

- Gherardo Saracini

- Giovanni Matteo Savio

- Tiberio Sbarra

- Giovanni Battista Sbroiavacca

- Lorenzo Scoto

- Giuseppe Girolamo Semenzi

- Giovan Leone Sempronio

- Bartolomeo Sereni

- Pari Severini

- Domenico Antonio Speranza

- Ermes Stampa

- Tommaso Stigliani

- Giuseppe Storace d'Afflitto

- Francesco Stradiotti

- Giulio Strozzi

- Crisostomo Talenti

- Antonio Francesco Tempestini

- Emanuele Tesauro

- Ludovico Tingoli

- Michelangelo Torcigliani

- Filippo Antonio Torelli

- Domenico Torricella

- Bartolomeo Tortoletti

- Domenico Treccio

- Claudio Trivulzio

- Ottavio Tronsarelli

- Giovanni Francesco Valloni

- Adriano Verdizzotti

- Eusebio Veronese

- Giovanni Battista Vidali

- Nicola Villani

- Matteo di Stefano Vitale

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- marinismo, su Vocabolario Treccani, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

- marinismo / marinista, su sapere.it, De Agostini.

- (EN) Marinism, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

- Giuseppe Guido Ferrerò, Marino e i marinisti, in I Classici Ricciardi: Introduzioni, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

- Repertorio della poesia italiana tra Cinquecento e Seicento in poesialirica.it

- Il marinismo e la lirica concettista in sapere.it

| Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 18847 |

|---|