Indice

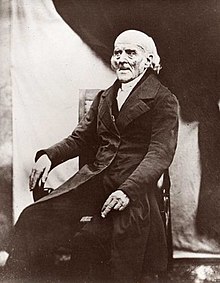

Samuel Hahnemann

Christian Friedrich Samuel Hahnemann (Meißen, 10 aprile 1755 – Parigi, 2 luglio 1843) è stato un medico tedesco, fondatore di una medicina alternativa chiamata omeopatia.

Biografia

[modifica | modifica wikitesto]I primi anni: 1755-1790

[modifica | modifica wikitesto]Christian Friedrich Samuel Hahnemann nacque a Meißen in Sassonia, 12 km a nord-ovest di Dresda, una cittadina di appena 4 000 abitanti, ma importante per la neonata produzione di porcellane.[1] Suo padre Christian Gottfried Hahnemann, decoratore di porcellane, si era trasferito due anni prima nella città per lavoro insieme alla moglie Johanna Christiana nata Spiess.

Nei primi anni ricevette un'educazione basata sulla rettitudine dal padre ed imparò a leggere e a scrivere dalla madre. Frequentò prima la scuola pubblica e poi quella privata. Acquisì la conoscenza di numerose lingue, tra cui l'inglese, il francese, l'italiano, il greco e il latino, oltre che nozioni di arabo e caldeo.[2]

Studiò medicina per due anni alla Università di Lipsia e quindi si spostò a Vienna, dove vi rimase per dieci mesi.[3] Si laureò con lode il 10 agosto del 1779 a Erlangen. Plausibilmente la sua scarsa disponibilità economica lo spinse a scegliere l'Università di Erlangen poiché le tasse di iscrizione erano più basse.[4] La tesi di laurea aveva come titolo: Conspectus adfectuum spasmodicorum aetiologicus et therapeuticus.[5][6]

In questo periodo entrò nella Massoneria.[7] Nel 1781 Hahnemann ricoprì la posizione di medico nell'area mineraria di Mansfeld.[8] Nel 1782 sposò Johanna Kuchler, dalla quale ebbe undici figli.[2] Proprio allora Hahnemann si rese conto dell'inefficienza delle tecniche terapeutiche dell'epoca, decidendo di non praticare più la professione medica; si narra che, ai pazienti in sala di attesa nel suo vecchio studio, disse: “Andatevene, non sono in grado di curarvi, non voglio rubarvi i soldi”[9] Negli anni successivi, lasciata la pratica medica, si interessò di chimica, lavorò come traduttore di testi medici e scientifici[10] e viaggiò visitando diversi paesi, fermandosi in diverse città come Dresda, Torgau, Lipsia e Kothen,[11] per poi stabilirsi definitivamente a Parigi nel giugno del 1835.[12]

Durante la traduzione del testo Materia Medica del medico scozzese William Cullen, alla voce Cortex peruvianis (Corteccia di China) egli trasse una deduzione decisiva per la formulazione della legge dei simili. Al tempo la malaria si curava con l'estratto della corteccia di china: Cullen riteneva che l'efficacia del chinino fosse dovuta al suo '’effetto tonico sullo stomaco'’; Hahnemann rifiutò questa idea, in quanto sostanze molto più astringenti del chinino non curavano la febbre; di conseguenza la causa dei suoi effetti terapeutici doveva essere un'altra. Hahnemann decise di sperimentare il chinino su sé stesso e, dopo averlo assunto per diversi giorni, ritenne di avere sviluppato gli stessi sintomi della malaria: ipotizzò quindi che una serie di sintomi si potesse curare con la sostanza che in una persona sana avrebbe prodotto gli stessi sintomi.[9] Tale assunto si rivelò in seguito errato e tentativi di riprodurre il suo esperimento con il chinino non sortirono gli stessi effetti: né la corteccia di Cinchona, né il suo principale ingrediente, il chinino, producono i sintomi della malaria in un individuo sano.[13] La causa più probabile dei sintomi che Hahnemann osservò su se stesso fu dovuta ad una reazione allergica al chinino.[13]

Gli anni 1810-1821

[modifica | modifica wikitesto]Nel 1806 Hahnemann pubblicò il suo primo lavoro importante, La medicina dell'esperienza, che conteneva già le idee fondamentali dell'omeopatia (dal greco omeios, simile e pathos, malattia):

- il "principio dei simili", similia similibus curantur: le malattie si guariscono con i loro simili, cioè con medicamenti che producono nel soggetto sano i sintomi caratteristici del morbo da combattere;

- la forza e l'efficacia dei medicamenti si trovano solo con esperimenti eseguiti con la materia pura sull'organismo sano;

- gli scuotimenti dei farmaci durante la loro preparazione (succussioni) apportano loro un'energia che viene moltiplicata dalla diluizione;

- l'omeopatia non punta alla guarigione della malattia, che è solo un sintomo del disordine interno dell'organismo, ma alla guarigione dell'individuo nella sua integrità e individualità.

«Come affermò Hahnemann, tutta la guarigione che non origina dall'interno è nociva, e la cura apparente ottenuta solo tramite metodi materialistici, ottenuta solo tramite l'azione di altri, senza l'aiuto di se stessi, può portare certamente sollievo fisico, ma danneggia la nostra natura più alta, poiché la lezione non è stata appresa e il difetto non è stato sradicato.»

Nel 1810 Hahnemann pubblicò la prima edizione del suo principale lavoro teorico, L'Organon della guarigione razionale, più tardi ribattezzato L'Organon dell'arte di guarire, seguito da altre edizioni fino ad arrivare alla sesta, pubblicata postuma nel 1921.

Tornato per la quarta volta a Lipsia, nel 1812 fondò una Scuola di omeopatia presso l'Università di Medicina, nonostante venisse osteggiato; per poter dare lezioni dovette pagare una somma di 50 talleri.[15] Hahnemann incontrò la forte opposizione degli altri medici e dei farmacisti. In questo periodo condusse molti esperimenti, insieme con un piccolo gruppo di allievi, per verificare gli effetti di numerose sostanze: la sostanza veniva somministrata più volte fino a provocare dei sintomi che venivano registrati dagli allievi e comunicati a Hahnemann. I risultati furono pubblicati in un testo in sei volumi, chiamato "La materia medica pura". Va ricordato che all'epoca l'importanza della suggestione non era ben compresa, e nei suoi esperimenti Hahnemann non faceva nulla per impedirla: i suoi allievi sapevano quali sostanze assumevano e quale effetto era atteso da esse.

A questo punto arrivò a Lipsia il principe Schwarzenberg, l'eroe della battaglia di Lipsia, per farsi curare da Hahnemann in persona, ma il principe morì e circolò la voce che fosse colpa di Hahnemann. Gli altri farmacisti riuscirono ad ottenere per Hahnemann l'ingiunzione a non distribuire i propri prodotti, e Hahnemann, non potendo più praticare, dovette lasciare la città.[16]

Gli anni successivi

[modifica | modifica wikitesto]Nel 1821 si trasferì a Kothen, dove ampliò la propria teoria per rispondere alle critiche e per riflettere la propria crescente adesione alla dottrina del vitalismo. Per evitare gli effetti collaterali delle medicine, Hahnemann aveva ridotto sempre di più il dosaggio, arrivando così a dosi estremamente basse. Di fronte all'obiezione che dosi così piccole non potevano più essere efficaci, Hahnemann ribatté che l'efficacia curativa delle sostanze poteva essere enormemente aumentata tramite un processo chiamato "dinamizzazione", consistente nello scuotere ripetutamente il prodotto.

Parallelamente sviluppò la propria teoria sui disturbi cronici: nel 1827 comunicò ai suoi due allievi più fidati di avere scoperto le cause di tutti i disturbi cronici così come le medicine per curarle, che pubblicò nel discusso trattato "Le malattie croniche".[17] Secondo Hahnemann, tutte le malattie croniche, tranne quelle causate dalla medicina ortodossa o da un cattivo stile di vita, erano causate da quattro "miasmi": sifilide, sicosi, tubercolosi e psora. Contraddicendo i suoi stessi principi, Hahnemann aveva sperimentato i suoi prodotti soprattutto sui suoi pazienti cronici, cosa che lo portò ad attribuire alle medicine una serie di sintomi causati in realtà dalla malattie croniche.[16] Mentre le prime critiche di Hahnemann alla medicina ortodossa erano empiricamente fondate, questa evoluzione della teoria si basava soprattutto sulla dottrina filosofica del "vitalismo" e non su una corretta applicazione del metodo scientifico, e fu criticata anche da alcuni omeopati. Le prime controversie tra gli stessi omeopati vennero alimentate dallo stesso Hahnemann, che attaccava come "traditori" e "apostati" gli omeopati che apportavano variazioni anche minime alla sua dottrina.[16]

Dopo la morte della moglie, nel 1835, all'età di quasi ottant'anni Hahnemann si sposò nuovamente con Marie Melanie d'Hervilly, più conosciuta con il suo nome da coniugata Mélanie Hahnemann, una donna di poco più di trent'anni con la quale, pochi mesi dopo, si trasferì a Parigi. Nella sua casa al nº1 di Rue de Milan continuò a ricevere pazienti, aiutato dalla seconda moglie. Mélanie passò alla storia per essere diventata la prima donna a curare con l'omeopatia, ma questo le valse un processo nel 1847 per esercizio illegale della farmacia e della medicina.[18]

Hahnemann morì a Parigi nel 1843 e fu seppellito nel cimitero monumentale di Père-Lachaise della stessa città.

Il primo saggio: La strana costruzione della mano

[modifica | modifica wikitesto]All'Istituto Sant'Afra, scuola riservata ai ricchi dove Hahnemann studiò grazie alla raccomandazione del professor Muller,[19] era consuetudine al termine della carriera scolastica presentare una dissertazione in latino. Il giovane Samuel, allora diciannovenne, decise di intitolare la sua opera “La strana costruzione della mano”. Si pensa che il tema sia stato scelto con un briciolo di vanità, in quanto Hahnemann possedeva mani bellissime, affusolate ed eleganti, che a suo dire erano simbolo di appartenenza alla classe aristocratica. Tuttavia, lasciando da parte tale metafora, peraltro proposta con leggerezza, il lavoro di Hahnemann si propose come una dissertazione sul significato della mano in ambiti spirituale e metaforico, definendola come ponte tra pensiero e azione, congiunzione tra l'intuizione che nasce nel mondo interiore ed intellettuale e la realizzazione pratica di tale intuizione.[19]

Altre teorizzazioni: la teoria del caffè

[modifica | modifica wikitesto]Agli inizi del XIX secolo Hahnemann pubblicò un saggio (On the Effects of Coffee from Original Observations del 1803) nel quale teorizzava che molti malanni fossero causati dal caffè.[20] Successivamente Hahnemann abbandonò tale tesi in favore di una nuova teorizzazione che imputava la causa dei malanni alla psora (uno stato cronico di intossicazione determinato dalle più svariate patologie, sia ereditarie che acquisite ed ha due possibilità di manifestarsi). Tuttavia i critici notano che la "teoria del caffè" mostra come Hahnemann tendesse a costruire teorizzazioni sulla base di scarse prove.[21]

Opere principali

[modifica | modifica wikitesto]- Saggio su di un nuovo principio per scoprire le virtù curative delle sostanze medicinali (articolo), in Hufelands Journal der practischen Arzneykunde, 1796

- La medicina dell'esperienza, 1806

- L'Organon della medicina razionale, prima edizione 1810, successive edizioni ampliate e modificate con il titolo L'Organon dell'arte del guarire, 1824, 1829, 1833, 1921 (postuma)

- La Materia medica pura, 1811-1821. Seconda edizione ampliata 1822-1827

- Le malattie croniche: la loro natura specifica e il trattamento omeopatico, 1828. Seconda edizione modificata e ampliata 1835-1839

- Lo Spirito della Dottrina Omeopatica, 1813 riedito nel 1833. Ed. Italiana Padova 2001. ISBN 88-86893-29-9

- Scritti omeopatici 1795-1833, :duepunti, Palermo 2009. A cura di Andrea L. Carbone. Traduzione di Elena Paul

Note

[modifica | modifica wikitesto]- ^ Harris Livermore Coulter, Divided Legacy, a History of the Schism in Medical Thought, II, Washington, Wehawken Books, 1977, p. 306, ISBN 0-916386-02-3, OCLC 67493911.

- ^ a b (EN) Samuel Hahnemann (1755 - 1843), su Skylark Books. URL consultato il 28 giugno 2024 (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2022).

- ^ Martin Kaufman, Homeopathy in America, the Rise and Fall of a Medical Heresy, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1972, p. 24, ISBN 0-8018-1238-0, OCLC 264319.

- ^ Haehl, op cit, vol. 1, p.24

- ^ Trevor Cook, Samuel Hahnemann Founder of Homeopathy, Wellingborough, Northamptonshire, Thorsons, 1981, p. 36, ISBN 0-7225-0689-9.

- ^ Richard Haehl, Samuel Hahnemann His Life and Work, vol. 2, London, Homoeopathic Publishing, 1922, p. 11, OCLC 14558215.

- ^ Trevor M. Cook, "Samuel Hahnemann: The Founder Of Homeopathic Medicine", Wellingborough, 1981

- ^ Haehl, op. cit., vol. 1, p. 26.

- ^ a b ^ Thomas Lindsley Bradford, "The Life and Letters of Dr Samuel Hahnemann", 1895.

- ^ Bradford, Thomas L., The Life and Letters of Hahnemann, 1895, pp. 515-516.

- ^ Cook, Trevor, Samuel Hahnemann, the Founder of Homeopathy, Thorsons, UK, 1981, pp. 83-4.

- ^ Cook, p. 168.

- ^ a b La principale assunzione dell'omeopatia è basata su… un malinteso su Query on line

- ^ Copia archiviata (PDF), su soffiodiluna.it. URL consultato il 3 febbraio 2015 (archiviato dall'url originale il 3 febbraio 2015).

- ^ Riccardo De Torrebruna e Luigi Turinese “Hahnemann vita del padre dell'Omeopatia”

- ^ a b c Anthony Campbell, "Homeopaty in Perspective", disponibile in formato html Archiviato il 12 ottobre 2006 in Internet Archive. e pdf Archiviato il 12 ottobre 2006 in Internet Archive.

- ^ Thomas Lindsley Bradford, "The Life and Letters of Dr Samuel Hahnemann", 1895, disponibile in formato html

- ^ Francis Trépardoux, Le procès de Mélanie Hahnemann en 1847 à Paris. Exercice illégal de la pharmacie et de la médecine, 2002, p. 427-438.

- ^ a b Larnaudie Roger, La Vita Interiore di Samuel Hahnemann. Fondatore dell'Omeopatia, Padova, 2007, pag.18, ISBN 978-88-86893-77-0, OCLC 67493911.

- ^ Hahnemann S (1803): On the Effects of Coffee from Original Observations, in Hahnemann S, Dudgeon R E (ed)(1852): The lesser writings of Samuel Hahnemann. New York: William Radde, p. 391

- ^ Morrell, P (1996): On Hahnemann's coffee theory, HOMEOPATHE INTERNATIONAL

Bibliografia

[modifica | modifica wikitesto]- R. Haehl, Samuel Hahnemann: His Life and Work (2 volumi), Lipsia 1922

- William E. Thomas, Hahnemann's Homeopathy Hahnemann's Homeopathy

- Oliver Wendell Holmes, Homeopathy and Its Kindred Delusions Homeopathy and Its Kindred Delusions

- Roger Larnaudie, La Vita Interiore di Samuel Hahnemann. Fondatore dell'Omeopatia, Padova 2007. ISBN 978-88-86893-77-0

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto] Wikisource contiene una pagina dedicata a Samuel Hahnemann

Wikisource contiene una pagina dedicata a Samuel Hahnemann Wikiquote contiene citazioni di o su Samuel Hahnemann

Wikiquote contiene citazioni di o su Samuel Hahnemann Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Samuel Hahnemann

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Samuel Hahnemann

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- Arturo Castiglioni, HAHNEMANN, Samuel Friedrich Christian, in Enciclopedia Italiana, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1933.

- (EN) Samuel Hahnemann, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

- Opere di Samuel Hahnemann, su MLOL, Horizons Unlimited.

- (EN) Opere di Samuel Hahnemann, su Open Library, Internet Archive.

- (EN) Opere di Samuel Hahnemann, su Progetto Gutenberg.

- (DE) L'Organon dell'arte del guarire (originale tedesco, sesta edizione), su homeoint.org.

- (EN) L'Organon dell'arte del guarire (traduzione inglese), su homeopathyhome.com. URL consultato il 6 agosto 2006 (archiviato dall'url originale il 13 luglio 2014).

- (EN) Anthony Campbell, "Homeopaty in Perspective", Cap. 2: Samuel Hahnemann, su accampbell.uklinux.net (archiviato dall'url originale il 15 agosto 2006).

- (EN) Thomas Lindsley Bradford, "The Life and Letters of Dr Samuel Hahnemann", su homeoint.org.

- (EN) The Rise and Fall of Homeopathy, di Morris Fishbein, su homeowatch.org.

- (EN) Homeopathy Timeline, su wholehealthnow.com. URL consultato il 6 agosto 2006 (archiviato dall'url originale il 5 luglio 2006).

- (EN) Ole Daniel Enersen, Samuel Hahnemann, in Who Named It?.

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 56620092 · ISNI (EN) 0000 0001 2134 0635 · SBN CFIV067336 · BAV 495/22985 · CERL cnp01262412 · LCCN (EN) n81043526 · GND (DE) 11854490X · BNE (ES) XX1122523 (data) · BNF (FR) cb12007287k (data) · J9U (EN, HE) 987007262248905171 · NSK (HR) 000114908 · NDL (EN, JA) 01014684 · CONOR.SI (SL) 96320867 |

|---|