Indice

Alligator sinensis

| Alligatore cinese | |

|---|---|

| |

| Intervallo geologico | |

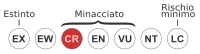

| Stato di conservazione | |

Critico[2] | |

| Classificazione scientifica | |

| Dominio | Eukaryota |

| Regno | Animalia |

| Phylum | Chordata |

| Classe | Reptilia |

| Ordine | Crocodylia |

| Famiglia | Alligatoridae |

| Genere | Alligator |

| Specie | A. sinensis |

| Nomenclatura binomiale | |

| Alligator sinensis Fauvel, 1879 | |

| Sinonimi | |

|

Caigator sinensis | |

| Areale | |

| |

L'alligatore cinese (Alligator sinensis Fauvel, 1879) (cinese semplificato 扬子鳄; cinese tradizionale: 揚子鱷; yáng zǐ è), noto anche come alligatore dello Yangtze,[4] alligatore della Cina[2] o drago di fango,[5] come era noto in passato, è un crocodilide in pericolo critico endemico della Cina. Assieme all'alligatore americano è una delle due specie esistenti di Alligator, un genere della famiglia degli Alligatoridi.

Nonostante compaia nella letteratura cinese già dal III secolo, al di fuori della Cina questa specie venne descritta per la prima volta nel XIII secolo. La descrizione ufficiale venne effettuata da Albert-Auguste Fauvel nel 1879, che battezzò la specie Alligator sinensis; anche se nel 1947 venne classificato in un genere a sé, Caigator, con il nome scientifico Caigator sinesis, Caigator sinensis è ora considerato un sinonimo di Alligator sinensis. Di colore variabile dal grigio scuro al nero e con il corpo interamente ricoperto di placche, l'alligatore cinese può raggiungere in età adulta i 150 cm di lunghezza e gli 80 kg di peso. Trascorre l'inverno in stato di quiescenza all'interno di gallerie sotterranee e in estate conduce un'esistenza notturna. Si riproduce agli inizi dell'estate e la femmina depone nella maggior parte dei casi 20-30 uova, più piccole di quelle di qualsiasi altro coccodrillo. Può vivere in media fino a 50 anni, ma alcuni esemplari in cattività hanno raggiunto i 70 anni. È un predatore opportunista che si nutre prevalentemente di pesci e invertebrati. È una specie vocale: gli adulti «muggiscono» durante la stagione degli amori e i piccoli emettono richiami per comunicare con i genitori e gli altri giovani.

L'areale dell'alligatore cinese, che vive per lo più in specchi d'acqua dolce, è oggi ristretto a sei piccole regioni nella provincia dell'Anhui, ma in passato era molto più esteso, arrivando a comprendere anche il Giappone; tuttavia, a partire dal 5000 a.C., una serie di fattori hanno portato alla continua riduzione dell'areale e alla diminuzione della popolazione. Negli anni '70 vivevano in natura circa 1000 esemplari, scesi a meno di 130 nel 2001; a partire dal 2003, comunque, la popolazione è in aumento e nel 2017 se ne contavano circa 300. Per cercare di salvare questa specie, classificata «in pericolo critico» dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), sono stati effettuati diversi programmi di conservazione. In alcuni centri di riproduzione, sia in Cina che in altri paesi, la specie si è riprodotta e in alcuni casi gli esemplari nati in cattività sono stati rilasciati in natura. L'alligatore cinese è stato associato al drago cinese dagli studiosi; molteplici somiglianze hanno portato a ipotizzare che l'alligatore abbia fornito l'ispirazione per la creatura mitologica.

Tassonomia

[modifica | modifica wikitesto]I primi riferimenti all'alligatore nella letteratura cinese risalgono al 222-227 d.C.[6] Il primo straniero ad aver parlato di questa specie fu Marco Polo, che vide l'animale durante il suo soggiorno in Cina alla fine del XIII secolo.[7] Polo scrisse che l'alligatore viveva in «caverne» di giorno e andava a caccia di notte, e che veniva cacciato per la carne, la pelle e la cistifellea, utilizzata per vari scopi medici. Sostenne inoltre che l'animale fosse presente nei laghi, nei fiumi e nelle paludi della provincia di «Caragian». Nel 1656 l'alligatore venne citato in un libro del sacerdote M. Martini, nel quale è riportato che viveva nel fiume Yangtze ed era «molto temuto dagli abitanti locali».[8] Diversamente da Polo, Martini redasse la sua descrizione servendosi di fonti tratte dalla letteratura cinese.[6] In seguito, si pensò che gli alligatori cinesi conferissero merito ai sacerdoti che li acquistavano in cattività per poi liberarli.[8] Nel 1870 Robert Swinhoe vide un alligatore in mostra a Shanghai e scrisse:

«Nel febbraio 1869 alcuni cinesi stavano esibendo nella locale città di Shanghai quello che chiamavano un drago, che dichiaravano di aver estratto da una cavità nella provincia di Shense. Era un giovane coccodrillo di circa quattro piedi di lunghezza, che tenevano in acqua tiepida. Facevano così tanti soldi mostrandolo alla gente che si rifiutarono di vendermelo. Non posso, naturalmente, indovinare la sua specie; ma penso comunque che valga la pena registrare questo fatto, come prova del fatto che una specie di questo gruppo sia presente in Cina.[6]»

L'alligatore venne descritto dal naturalista francese Albert-Auguste Fauvel nel 1879 con il nome Alligator sinensis.[8] In precedenza il genere Alligator comprendeva solamente l'alligatore americano fin dalla sua istituzione, nel 1807.[9] Fauvel fornì una descrizione dettagliata della specie, comprendente anche informazioni su testimonianze storiche.[6]

Nel 1947 venne proposto di classificare l'alligatore cinese in un genere distinto da quello dei suoi parenti americani, a causa della presenza di una piastra ossea nella palpebra superiore. Tale piastra è tipica dei caimani, ma compare solo raramente negli alligatori americani; inoltre, all'epoca non si sapeva che fosse presente anche in questi ultimi. Alcuni studiosi ritennero quindi che l'alligatore cinese fosse più strettamente imparentato con i caimani che non con gli alligatori americani. Proprio nel 1947 Paulus Edward Pieris Deraniyagala coniò il genere Caigator, comprendente il solo alligatore cinese, che assunse dunque la denominazione scientifica Caigator sinensis. Tuttavia, i paleontologi dimostrarono che questa specie discendeva da antenati estinti del genere Alligator, e in seguito si scoprì che anche gli alligatori americani presentano – seppur di rado – la stessa piastra ossea nella palpebra. Di conseguenza, Caigator sinensis è oggi considerato un sinonimo di Alligator sinensis.[8]

Il nome del genere, Alligator, deriva dallo spagnolo el lagarto, che significa letteralmente «la lucertola». L'epiteto specifico sinensis, invece, proviene dal termine latino sinaensis, «appartenente alla Cina».[10]

Descrizione

[modifica | modifica wikitesto]

Anche se l'alligatore cinese è molto simile nell'aspetto a quello americano, differisce da esso sotto certi aspetti.[11] È uno dei crocodilidi più piccoli del mondo:[5] gli esemplari adulti raggiungono i 150 cm di lunghezza e i 36 kg di peso, anche se maschi particolarmente grandi possono toccare i 210 cm e i 45 kg.[12] Le femmine presentano una lunghezza pari all'incirca a tre quarti di quella dei maschi.[13] Testimonianze risalenti a secoli passati parlano di alligatori cinesi lunghi 300 cm, ma oggi questi resoconti vengono considerati apocrifi.[12] La specie misura meno della metà rispetto all'alligatore americano, il quale ha una lunghezza media di 340 cm nei maschi e di 250 cm nelle femmine.[14]

L'alligatore cinese è di colore nero o grigio scuro. I giovani presentano numerosi puntini chiari su testa e corpo, mentre gli adulti hanno una colorazione quasi completamente uniforme.[13] Ha un muso corto e largo,[15] che si restringe e si piega leggermente all'insù all'estremità. La testa è robusta, più o meno come quella di un alligatore americano,[16] ed è dotata di un setto osseo che divide le narici.[15] Presenta 72-76 denti, di cui 13-14 mascellari, cinque premascellari e 18-19 mandibolari.[10] A differenza dell'alligatore americano, quello cinese è interamente corazzato,[5] anche sull'addome.[11] Il corpo presenta fino a 17 file di scaglie: morbide sul ventre e sui fianchi, più spesse sul dorso. Come già ricordato, le palpebre superiori sono dotate di piastre ossee, caratteristica non sempre presente nell'alligatore americano.[8] La coda è più larga di quella dell'alligatore americano[15] e mostra una sorta di cresta alla sua estremità, dove le scaglie si intersecano.[17] Diversamente dall'alligatore americano, non ha i piedi palmati.[15]

Biologia

[modifica | modifica wikitesto]L'alligatore cinese trascorre l'inverno in stato di quiescenza all'interno di gallerie sotterranee. Terminato il periodo di ibernazione, trascorre spesso un po' di tempo al sole prima che inizi l'estate.[16] Durante l'estate conduce un'esistenza notturna, alimentandosi di notte e rimanendo nascosto di giorno, così da evitare sia gli esseri umani che il calore del sole.[11] Questo comportamento gli consente di vivere anche in aree dove la popolazione umana è numerosa.[2] È un animale docile, che non ferisce intenzionalmente l'uomo al di fuori di potenziali circostanze estreme.[5]

Gallerie

[modifica | modifica wikitesto]L'alligatore cinese trascorre in stato di brumazione[16] all'interno delle sue gallerie il periodo cha va da fine ottobre a metà aprile, uscendo allo scoperto ai primi di maggio. Costruisce queste gallerie in prossimità degli stagni e di altri piccoli specchi d'acqua, utilizzando la testa e le zampe anteriori per scavare nel terreno.[13] Il sistema di gallerie può essere vasto e complesso, contenendo varie camere, pozze d'acqua ed entrate.[11] La maggior parte delle gallerie misura 10-25 m di lunghezza e ogni camera presenta abbastanza spazio da consentire all'alligatore di girarsi una volta entrato. Al di fuori della stagione invernale, le gallerie fungono da luogo di riparo[13] e in estate sono il sito in cui questi animali trovano rifugio durante il giorno.[11] All'interno delle gallerie, le temperature non scendono mai al di sotto dei 10 °C.[10] Tali costruzioni possono costituire un problema per i contadini, in quanto provocano difficoltà di drenaggio nei campi.[17]

Ciclo vitale

[modifica | modifica wikitesto]

L'alligatore cinese si riproduce agli inizi dell'estate. La specie è poligama e i maschi si accoppiano con più femmine ogni stagione. Durante il periodo dell'accoppiamento, sia i maschi che le femmine possono mostrarsi spesso aggressivi tra loro.[11] Il picco degli accoppiamenti si registra intorno alla metà di giugno; durante questo periodo, i maschi si spostano comunemente da uno stagno all'altro in cerca di una compagna.[13] I nidi vengono costruiti circa 2-3 settimane dopo l'accoppiamento,[11] nell'ultima parte dell'estate, tra luglio e la fine di agosto.[2] Realizzati dalla sola femmina, sono composti di vegetazione marcescente (come foglie) e possono raggiungere un'altezza di 40-70 cm. Si trovano sempre in prossimità dell'acqua e, se possibile, su isolette, così da ridurre al minimo il disturbo arrecato dagli esseri umani.[18] Le uova, in numero di 20-30 per nidiata[19] o, secondo la IUCN, 10-40,[2] vengono generalmente deposte di notte.[20] Dopo la deposizione, le femmine a volte abbandonano il nido, mentre in altri casi rimangono a sorvegliare le uova.[20] Queste ultime misurano circa 6 cm di lunghezza, 3,5 di diametro e 45 g di peso, risultando pertanto le più piccole tra quelle di qualsiasi altro coccodrillo.[19] L'incubazione dura in genere circa 70 giorni,[10] con schiusa nel mese di settembre; come in tutte le specie di coccodrillo, il sesso della prole è determinato dalla temperatura di incubazione.[18] Le madri assistono i piccoli al momento della schiusa, aiutandoli a uscire dal nido e a raggiungere l'acqua.[16]

I piccoli alligatori, come le uova, sono più minuti di quelli di qualsiasi altro coccodrillo: nascono lunghi 20-22 cm e pesano 25-30 g. Crescono pochissimo durante il primo anno di vita, poiché possono nutrirsi soltanto nei primi due mesi dopo la schiusa, prima che inizi l'inverno. Durante la prima stagione invernale, dipendono molto dalla madre per proteggersi dai predatori, dato la loro ridotta taglia.[21] Secondo il National Zoological Park, le femmine raggiungono la maturità sessuale intorno ai quattro o cinque anni,[11] mentre altre fonti indicano sei o sette anni.[18] In natura, l'alligatore cinese può raggiungere tranquillamente i 50 anni di età; in passato si riteneva che non superasse i 50-60 anni, ma alcuni esemplari in cattività hanno toccato i 70. Tra i 50 e i 60 anni è ancora in grado di riprodursi, ma non oltre.[22]

Alimentazione

[modifica | modifica wikitesto]L'alligatore cinese è un predatore opportunista, ossia cattura prede diverse in base alla disponibilità. Ha una dieta carnivora, costituita perlopiù da pesci e invertebrati come crostacei, insetti e chiocciole, ma, all'occasione, può predare anche roditori e uccelli acquatici.[11] Analogamente, il suo «cugino» americano cattura uccelli, pesci, rane, mammiferi e invertebrati.[14] L'alligatore cinese ha denti smussati, che lo aiutano a frantumare meglio prede fornite di guscio.[5] Uno studio del 1985 sulla sua dieta mostrò che le chiocciole costituivano la parte principale del suo regime alimentare (63%): di tale quota, il 41% era rappresentato da chiocciole di fiume e il 22% da chiocciole dal guscio a spirale. Il resto comprendeva conigli (16%), molluschi (8,3%), gamberetti (4,1%) e, per il rimanente 6,8%, rane, pesci e insetti.[18]

Vocalizzazioni

[modifica | modifica wikitesto]L'alligatore cinese è una specie altamente vocale, capace di emettere numerosi suoni diversi a seconda delle circostanze.[23] Esemplari adulti di entrambi i sessi partecipano a veri e propri«cori» di muggiti durante la stagione degli amori. In queste esibizioni, della durata media di 10 minuti, gli alligatori restano immobili e si rispondono quasi all'unisono. È probabile che tali cori servano più a riunire gli esemplari in età riproduttiva che non a scopo di competizione.[24] Secondo il Journal of Experimental Biology, in questo modo gli alligatori «pubblicizzerebbero» anche le loro dimensioni, come avviene in molti altri vertebrati; la taglia, infatti, è un fattore cruciale per l'accoppiamento, poiché le femmine scelgono di accoppiarsi solo con i maschi più grandi. Sebbene questi muggiti si registrino più frequentemente durante la stagione degli amori, è possibile udirli in qualsiasi periodo dell'anno.[25]

I giovani alligatori comunicano spesso tra loro o con i genitori mediante segnali vocali, utili a «mantenere la coesione del gruppo».[23] Emessi in caso di pericolo, tali richiami possono servire sia per invocare il soccorso degli adulti sia per allertare gli altri piccoli vicini della minaccia. Gli embrioni producono suoni specifici all'interno dell'uovo, segnalando alla madre che è ora di aprire il nido. Queste vocalizzazioni sono acute, mentre i richiami di pericolo sono più intensi.[23]

Distribuzione e habitat

[modifica | modifica wikitesto]L'alligatore cinese vive in specchi d'acqua dolce[2] nell'«area di transizione climatica tra regione subtropicale e temperata».[13] Predilige zone situate ai piedi delle montagne, ricche di erba e cespugli.[20] In passato era molto numeroso nelle aree umide e in altri grandi specchi d'acqua, come fiumi e laghi, ma la distruzione dell'habitat ne ha limitato la presenza soprattutto a stagni e canali di drenaggio[16]. Tale distruzione lo ha anche costretto a spostarsi in zone più elevate di quelle che prediligerebbe, dove il clima è più freddo e il terreno poco adatto a scavare gallerie. Nel corso di uno studio, l'esperto di coccodrilli John Thorbjarnarson osservò una femmina che aveva costruito il nido con aghi di pino invece che con le solite piante: tutte le uova deposte andarono perse, perché gli aghi di pino non furono in grado di trattenerne il calore a sufficienza.[26] L'areale della specie è estremamente ristretto: oggi gli unici luoghi in cui è possibile trovarla in natura sono le contee di Xuancheng, Nanling, Jingxian, Wuhu, Langxi e Guangde – sei piccole aree nella provincia dell'Anhui.[20] È l'unica specie della famiglia degli alligatori a non essere originaria del Nuovo Mondo.[11]

Riduzione della popolazione e dell'areale

[modifica | modifica wikitesto]La più antica testimonianza dell'esistenza dell'alligatore cinese è un frammento di scheletro rinvenuto nel Giappone occidentale, risalente a 3 milioni di anni fa (Pliocene superiore). Il fossile dimostra che in passato la specie presentava dimensioni maggiori rispetto a quelle odierne, potendo raggiungere i 200 cm di lunghezza. Secondo il Journal of Asian Earth Sciences, gli alligatori avrebbero colonizzato varie parti del Giappone prima di 25 milioni di anni fa o dopo i 10, per poi scomparire dall'isola durante il Plio-Pleistocene, a seguito di mutamenti tettonici e raffreddamento del clima.[1]

La popolazione dell'alligatore cinese, un tempo numerosissima nell'area del bacino inferiore dello Yangtze, iniziò a calare già nel 5000 a.C., quando ebbe inizio lo sviluppo della civiltà cinese.[27] Questa regione fu una delle prime al mondo in cui si cominciò a coltivare il riso, e tale pratica causò la distruzione di gran parte dell'habitat dell'alligatore a favore delle risaie.[26] Nel XVII secolo, la maggior parte dei suoi ambienti naturali erano già stati convertiti in campi coltivati, in seguito al trasferimento di numerosi coloni nell'area.[28] A partire dal XX secolo, il suo areale si era ridotto a poche piccole zone nei dintorni dello Yangtze.[27] Negli anni '50, l'alligatore era ancora presente in tre aree distinte: la regione meridionale dello Yangtze (Chang Jiang) da Pengze fino alla sponda occidentale del lago Tai (Tai Hu), le zone montuose dell'Anhui meridionale e le province del Jiangsu e dello Zhejiang, soprattutto in laghi, torrenti e paludi. Dagli anni '70, l'areale si era ulteriormente ristretto ad alcune porzioni dell'Anhui meridionale e dello Zhejiang;[29] in quel periodo la popolazione comprendeva ancora circa 1000 esemplari.[2]

Nel 1998, la popolazione di alligatore cinese toccò il minimo storico: l'area più vasta in cui sopravviveva era un piccolo stagno lungo lo Yangtze, circondato da fattorie, che ospitava 11 individui.[30] Nel 1999, la Wildlife Conservation Society stimò che in natura rimanessero solo 130-150 esemplari.[17] Secondo il New York Times, nel 2001 la popolazione era scesa sotto le 130 unità; in quel periodo gli alligatori talvolta vagavano in cerca di nuove aree idonee, ma senza successo, poiché tali zone erano state tutte convertite in risaie.[26] Dal 2003 la popolazione iniziò gradualmente ad aumentare, dopo essere rimasta grosso modo stabile tra il 1998 e il 2003. Un censimento eseguito dall'Anhui National Nature Reserve for Chinese Alligator (ANNRCA) nel 2005 stabilì che in natura erano rimasti fra 92 e 114 adulti e 66 giovani.[31] Lo stesso censimento confermò che in quattro siti la popolazione era in crescita, mentre in tutte le altre aree rimaneva sostanzialmente invariata.[2] Un articolo del Journal of Genetics nel 2012 stimava una popolazione di 120-150 esemplari,[32] mentre un censimento del 2015 indicava tra 136 e 173 alligatori selvatici.[2] Secondo Wang Renping, presidente dell'ANNRCA, nel 2017 erano presenti circa 300 esemplari, compresi alcuni nati in cattività e poi reintrodotti.[31]

Cause del declino

[modifica | modifica wikitesto]Alla fine del XX secolo, l'alligatore cinese – uno dei coccodrilli più minacciati al mondo – era soprattutto a rischio a causa di due fattori: le uccisioni da parte dell'uomo e la distruzione dell'habitat.[2] Gran parte delle zone umide di cui disponeva la specie è stata distrutta per far spazio alle risaie[26] o alle dighe.[33] Negli anni '70 e '80, i residenti talvolta uccidevano questi animali perché ritenuti dannosi, pericolosi o utili soltanto per la carne.[30] Considerati in grado di curare il raffreddore e prevenire il cancro,[5][33] i loro organi venivano in alcuni casi venduti a scopi farmaceutici.[10] In certi ristoranti e negozi di alimentari delle aree più prospere della Cina, ai giovani alligatori veniva consentito di aggirarsi con la bocca chiusa, per poi essere uccisi in un secondo momento e cucinati,[34] spesso serviti sotto forma di spezzatino con riso e verdure.[26]. Alla fine del XX secolo, chi viveva nell'areale dell'alligatore mangiava la sua carne perché la considerava «carne di drago».[28]

Si ricorda inoltre che nell'inverno del 1957 una grande inondazione dello Yangtze, a quanto pare, causò l'annegamento di numerosi alligatori.[28] Potrebbero aver contribuito al declino della specie anche le campagne di avvelenamento di animali nocivi per l'agricoltura – ma parte della dieta dell'alligatore – quali ratti[5] o chiocciole; infatti, l'uso del pentaclorofenolo (un composto organoclorato utilizzato dal 1958 proprio per eliminare le chiocciole) provocò l'avvelenamento involontario degli alligatori.[28] Altri fattori determinanti sono stati i disastri naturali e la frammentazione dell'areale.[2] Inoltre, si segnala il basso tasso riproduttivo della specie in natura, che incide a sua volta sulla riduzione numerica complessiva.[26].

Conservazione

[modifica | modifica wikitesto]L'alligatore cinese è classificato come specie minacciata di Classe I dal 1972, godendo pertanto del più elevato grado di protezione legale, con divieto sia di uccisione che di cattura.[2] Figura inoltre nell'Appendice I della CITES.[20] Dopo essere stato inserito per sei volte consecutive (dal 1982 al 1994) nella Lista Rossa della IUCN come specie in pericolo, dal 1996 vi compare come specie in pericolo critico.[2][27] Grazie al sostegno del governo cinese, tuttavia, parte dell'habitat dell'alligatore è stata ripristinata e posta sotto tutela. Nel 1982 fu istituita la Anhui National Nature Reserve for Chinese Alligator (ANNRCA), una riserva che copre l'intero areale della specie[20] e che oggi si estende su 18.565 ettari.[2]

L'alligatore in cattività

[modifica | modifica wikitesto]

Attualmente, grazie ai programmi di riproduzione – il primo dei quali ebbe inizio negli anni '70[35] – vivono in cattività almeno 20.000 alligatori cinesi: più di 15.000 presso l'Anhui Research Center for Chinese Alligator Reproduction (ARCCAR) e 5500 nel Changxing Nature Reserve and Breeding Center for Chinese Alligators (CNRBRCCA), senza contare quelli allevati in strutture più piccole. Alcuni esemplari nati in cattività sono stati reintrodotti nel loro areale originario, incrementando così la popolazione selvatica esistente.[36] Queste reintroduzioni hanno avuto successo, poiché gli individui rilasciati si sono ben adattati alla vita in natura e si sono riprodotti.[4]

In Cina

[modifica | modifica wikitesto]I due principali centri di riproduzione sorgono all'interno – o nelle vicinanze – delle aree in cui l'alligatore cinese vive ancora in natura. Con circa 15.000 esemplari in cattività (dato del 2016), l'ARCCAR è il più grande di questi.[2] Situato a 5 km dalla città di Xuancheng (30°54′30″N 118°46′20″E),[18] comprende una serie di stagni localizzati in una piccola vallata.[37] Fondato nel 1979, inizialmente ospitava 212 alligatori[31] catturati in natura entro i primi dieci anni dalla sua apertura;[38] riceveva inoltre uova raccolte dai residenti locali o dal personale del centro, che le prelevava dai nidi selvatici.[39] Nel 1988 furono deposte le prime uova da parte di alligatori allevati interamente in cattività. La riserva decise di reintrodurre alcuni esemplari in natura nel 2001 e, nel 2003, ne furono liberati i primi tre.[31] L'allevamento degli alligatori all'ARCCAR ha avuto tanto successo da permettere anche la produzione di carne destinata al consumo locale e la vendita di esemplari vivi per il mercato europeo degli animali da compagnia, reinvestendo i profitti per finanziare i centri di riproduzione.[40]

L'altro grande centro di riproduzione è la Changxing Chinese Alligator Nature Reserve (CCANR), nella contea di Changxing, nello Zhejiang, circa 92 km a est dell'ARCCAR (30°55′15″N 119°44′00″E). In passato nota come Yinjiabian Alligator Conservation Area (尹家边扬子鳄保护区), fu istituita nel 1982.[40][41] A differenza dell'ARCCAR, dove il personale raccoglie le uova per incubarle in condizioni controllate, al CCANR se ne permette la schiusa naturale.[37] Un rapporto ufficiale del 2013[42] riferisce che il CCANR ospitava quasi 4000 alligatori, di cui oltre 2000 piccoli (1-3 anni), più di 1500 giovani (4-12 anni) e 248 adulti (oltre 13 anni)[43] nel 2016 il totale era salito a 5500.[2]

Nel 2003, l'ARCCAR ricevette 1,2 milioni di dollari dall'Amministrazione Statale delle Foreste e delle Praterie (SFGA) e 740.000 dollari dal governo dell'Anhui, somma che consentì di creare due nuove aree di allevamento, ognuna di 1,6 ettari, e di migliorare un recinto preesistente. Il CCANR, invece, ricevette 600.000 dollari dall'SFGA e 800.000 dollari dal governo di Changxing, fondi usati per ripristinare zone umide e potenziare le sue strutture.[2] Sia l'ARCCAR che il CCANR sono oggi anche attrazioni turistiche, che consentono ai visitatori di conoscere da vicino gli alligatori.[44] In numerose province cinesi esistono, inoltre, molte altre strutture di riproduzione, senza considerare gli esemplari custoditi in allevamenti privati o musei[2].

Nel resto del mondo

[modifica | modifica wikitesto]

Sebbene la maggioranza degli alligatori cinesi in cattività si trovi in centri del loro Paese d'origine, la specie è ospitata anche in vari zoo e acquari del Nord America e dell'Europa. Alcuni esemplari allevati all'estero sono stati persino riportati in Cina per la reintroduzione in natura.[36] Si ritiene che i primi alligatori esportati siano giunti negli Stati Uniti negli anni '50. Nel novembre 2017, quattro esemplari sono stati trasferiti a Shizuoka, in Giappone: era dal 2006 che non avveniva un trasferimento di alligatori cinesi in un altro Paese.[31]

Tra gli zoo e acquari nordamericani che ospitano questa specie figurano il Bronx Zoo,[45] il Cincinnati Zoo,[36] il Philadelphia Zoo,[46] il San Diego Zoo,[5] il Santa Barbara Zoo,[47] il St. Louis Zoo[16] e lo Smithsonian National Zoological Park.[11] In Europa, se ne contano circa 25 strutture, fra cui lo Zoo di Barcellona (Spagna), il Bioparco di Roma (Italia), il Crocodile Zoo (Danimarca), lo Zoo di Mosca (Russia), il Pairi Daiza (Belgio), il Paradise Wildlife Park (Inghilterra), il Parken Zoo (Svezia), lo Zoo di Praga (Repubblica Ceca), lo Zoo di Tallinn (Estonia), il Tierpark Berlin (Germania) e il Wildlands Adventure Zoo Emmen (Paesi Bassi).[48]

Nella cultura popolare

[modifica | modifica wikitesto]

Alcuni autori hanno messo in relazione l'alligatore cinese con il drago[16] – la creatura protagonista di molte leggende della mitologia cinese – considerandolo come sua probabile fonte di ispirazione.[49] La teoria secondo cui il drago fosse una versione mitologica dell'alligatore era molto diffusa agli inizi del XX secolo e venne successivamente riportata in auge da John Thorbjarnarson e Xiaoming Wang.[50] Secondo il New York Times, l'associazione con la «benevola» creatura mitologica costituirebbe un vantaggio per la specie.[26]

A differenza dei draghi del folklore occidentale, quelli cinesi erano considerati un simbolo di «potere reale e di buona sorte», capaci di aiutare e talvolta salvare le persone. I draghi cinesi sanno volare e nuotare[26] ma, a differenza di quelli occidentali, sono privi di ali. Si ritiene che la natura relativamente innocua dell'alligatore abbia contribuito a «plasmare» la natura benevola del drago.[49] Il fatto che l'alligatore esca dal letargo all'inizio della stagione delle piogge e faccia ritorno nella tana quando la portata dei fiumi diminuisce, unito alla sua predilezione per gli specchi d'acqua, potrebbe spiegare perché il drago venisse considerato una creatura legata alle acque.[49][50]

I tamburi in pelle di alligatore rinvenuti dagli archeologi potrebbero essere stati impiegati per riprodurre le vocalizzazioni dell'animale nel periodo degli amori, un suono che gli antichi cinesi associavano al «potere di evocare nubi di pioggia» proprio del drago.[50] Tu long (土龙S, tǔ lóngP), uno dei nomi con cui i cinesi indicavano in passato l'alligatore, significa letteralmente «drago di terra».[26][50]

Note

[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b Masaya Iijima, Keiichi Takahashi e Yoshitsugu Kobayashi, The oldest record of Alligator sinensis from the Late Pliocene of Western Japan, and its biogeographic implication, in Journal of Asian Earth Sciences, vol. 124, 2016, pp. 94-101, Bibcode:2016JAESc.124...94I, DOI:10.1016/j.jseaes.2016.04.017.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r (EN) Jiang, H. & Wu, X. (2018), Alligator sinensis, su IUCN Red List of Threatened Species, Versione 2020.2, IUCN, 2020.

- ^ Ziaobang Wu, Kaiya Zhou, Yiquan Wang e Weiquan Zhu, Complete mitochondrial DNA sequence of Chinese alligator, Alligator sinensis, and phylogeny of crocodiles, in Chinese Science Bulletin, vol. 48, n. 19, ottobre 2003, pp. 2050-2054, Bibcode:2003ChSBu..48.2050W, DOI:10.1360/03wc0076. URL consultato il 20 dicembre 2018.

- ^ a b The largest group of Chinese alligators released to the wild, in UNDP in China, 8 giugno 2016. URL consultato il 23 aprile 2017 (archiviato dall'url originale il 24 aprile 2017).

- ^ a b c d e f g h Tony Perry, San Diego Zoo gets two Chinese alligators in preservation effort, su Los Angeles Times, Ross Levinsohn, 4 luglio 2012. URL consultato il 9 dicembre 2018.

- ^ a b c d Thomas Barbour, A Note regarding the Chinese Alligator, in Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, vol. 62, aprile-settembre 1910, pp. 464-467. URL consultato il 6 gennaio 2019.

- ^ Thorbjarnarson e Wang, 2010, p. 34.

- ^ a b c d e Neill, 1971, pp. 293-294.

- ^ Alligator, su Integrated Taxonomic Information System. URL consultato il 25 gennaio 2019.

- ^ a b c d e Chinese Alligator (Alligator sinensis), su Crocodilians: Natural History & Conservation. URL consultato il 2 gennaio 2012 (archiviato dall'url originale il 9 luglio 2017).

- ^ a b c d e f g h i j k Chinese alligator, su Smithsonian's National Zoo, 25 aprile 2016. URL consultato il 9 dicembre 2018.

- ^ a b Wood, 1983, p. 115.

- ^ a b c d e f Reading e Miller, 2000, p. 72.

- ^ a b American alligator, su Smithsonian's National Zoo, 25 aprile 2016. URL consultato il 12 dicembre 2018.

- ^ a b c d Grigg, 2015, p. 6.

- ^ a b c d e f g Chinese Alligator, su Saint Louis Zoo. URL consultato il 10 dicembre 2018.

- ^ a b c Alligator sinensis, su Arkive.org. URL consultato il 3 febbraio 2019 (archiviato dall'url originale l'11 ottobre 2016).

- ^ a b c d e Reading e Miller, 2000, p. 73.

- ^ a b Thorbjarnarson e Wang, 2010, p. 121.

- ^ a b c d e f Fang Zhang, Kevin Messenger e Yong Wang, Relationship between nest defence behaviours and reproductive benefits in Chinese alligators, in Amphibia-Reptilia, vol. 36, n. 2, 2015, pp. 141-147, DOI:10.1163/15685381-00002990.

- ^ Thorbjarnarson e Wang, 2010, p. 97.

- ^ Grzimek, 2003, pp. 173-176.

- ^ a b c Thorbjarnarson e Wang, 2010, p. 103.

- ^ Xianyan Wang et al., Why do Chinese alligators (Alligator sinensis) form bellowing choruses: A playback approach, in The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 126, n. 4, 2009, pp. 2082-7, Bibcode:2009ASAJ..126.2082W, DOI:10.1121/1.3203667, PMID 19813817. URL consultato il 3 febbraio 2019 (archiviato dall'url originale il 16 dicembre 2018).

- ^ Stephan A. Reber, Takeshi Nishimura, Judith Janisch, Mark Robertson e W. Tecumseh Fitch, A Chinese alligator in heliox: formant frequencies in a crocodilian, in Journal of Experimental Biology, 2015, pp. 2442-2447, DOI:10.1242/jeb.119552.

- ^ a b c d e f g h i Carol Kaesuk Yoon, Rare Alligator Is Threatened As China Feeds Its People, su The New York Times, A. G. Sulzberger, 21 agosto 2001. URL consultato il 9 dicembre 2018.

- ^ a b c John Thorbjarnarson, Chinese Alligator, su Wildlife Conservation Society. URL consultato l'11 dicembre 2018.

- ^ a b c d Reading e Miller, 2000, p. 75.

- ^ John Thorbjarnarson et al., Wild populations of the Chinese alligator approach extinction, in Biological Conservation, vol. 103, n. 1, 2002, pp. 93-102, DOI:10.1016/s0006-3207(01)00128-8.

- ^ a b Sean Gallagher, The Chinese Alligator, A Species On The Brink, su National Geographic Society Newsroom, 26 aprile 2011.

- ^ a b c d e Zhu Lixin, Efforts continue to save endangered Chinese alligators, su China Daily, 11 dicembre 2017. URL consultato il 6 gennaio 2019 (archiviato dall'url originale il 6 gennaio 2019).

- ^ Nie Chuanpeng, Li Yanyan, Juan Zhao e Xiaobing Wu, Extremely high major histocompatibility complex class IIb gene intron 2 variation and population structure in Chinese alligator, in Journal of Genetics, vol. 93, 2012, pp. 86-91, DOI:10.1007/s12041-012-0174-2.

- ^ a b Ten Threatened and Endangered Species Used in Traditional Medicine, su Smithsonian, Smithsonian Institution, 18 ottobre 2011.

- ^ L. T. Chang e R. Olson, Gilded Age, Gilded Cage, in National Geographic, maggio 2008.

- ^ Thorbjarnarson e Wang, 2010, p. 10.

- ^ a b c Chinese Alligator, su Cincinnati Zoo and Botanical Garden. URL consultato il 29 gennaio 2012 (archiviato dall'url originale il 2 aprile 2019).

- ^ a b Thorbjarnarson e Wang, 2010, p. 195.

- ^ Thorbjarnarson e Wang, 2010, pp. 175-176.

- ^ Thorbjarnarson e Wang, 2010, pp. 200-202.

- ^ a b Thorbjarnarson e Wang, 2010, p. 205.

- ^ (ZH) 尹家边扬子鳄保护区 (Yinjiabian Chinese Alligator Reserve), su Huzhou Municipal People's Government, 26 novembre 2008. URL consultato il 14 dicembre 2018 (archiviato dall'url originale il 14 giugno 2017).

- ^ (ZH) 从抢救保护到放归发展 浙江长兴成功繁殖扬子鳄 (From rescue and protection to reintroduction development. Changxing in Zhejiang successfully propagated Chinese Alligators), su China Government Network Central, 29 aprile 2013.

- ^ ; Victor H. Liu, Chinese Alligators: Observations at Changxing Nature Reserve & Breeding Center (PDF), in IRCF Reptiles and Amphibians, vol. 20, n. 4, 2013, pp. 172-183. URL consultato il 3 febbraio 2019 (archiviato dall'url originale il 22 febbraio 2014).

- ^ Thorbjarnarson e Wang, 2010, pp. 195, 198, 205.

- ^ World’s Most Endangered Alligator Making a Comeback - in Shanghai, su WCS Newsroom, 26 ottobre 2016. URL consultato il 10 dicembre 2018.

- ^ Chinese alligator, su Philadelphia Zoo. URL consultato il 10 dicembre 2018 (archiviato dall'url originale il 10 dicembre 2018).

- ^ List of Animals, su Santa Barbara Zoo. URL consultato il 13 aprile 2018 (archiviato dall'url originale il 15 dicembre 2018).

- ^ Chinese alligator, su Zootierliste.

- ^ a b c Thorbjarnarson e Wang, 2010, pp. 54-58.

- ^ a b c d Courtney, 2018, p. 94.

Bibliografia

[modifica | modifica wikitesto]- John Thorbjarnarson e Xiaoming Wang, The Chinese Alligator: Ecology, Behavior, Conservation, and Culture, Johns Hopkins University Press, 17 maggio 2010, ISBN 978-0-8018-9348-3.

- Gerald Wood, The Guinness Book of Animal Facts and Feats, 1983, ISBN 978-0-85112-235-9.

- Richard P. Reading e Brian Miller, Endangered Animals: A Reference Guide to Conflicting Issues, illustrata, Greenwood Publishing Group, 2000, ISBN 978-0-313-30816-1. URL consultato il 9 dicembre 2018.

- Wilfred T. Neill, The Last of the Ruling Reptiles: Alligators, Crocodiles, and Their Kin, illustrata, New York, Columbia University Press, 1971, ISBN 978-0-231-03224-7. URL consultato l'11 dicembre 2018.

- Bernhard Grzimek, Grzimek's animal life encyclopedia: Reptiles, 2ª ed., Gale, 2003, ISBN 978-0-7876-5362-0. URL consultato il 14 dicembre 2018.

- Gordon Grigg, Biology and Evolution of Crocodylians, CSIRO Publishing, 15 gennaio 2015, ISBN 978-1-4863-0067-9. URL consultato il 16 dicembre 2018.

- Chris Courtney, The Nature of Disaster in China: The 1931 Yangzi River Flood, Cambridge University Press, 15 febbraio 2018, ISBN 978-1-108-28493-6. URL consultato il 2 gennaio 2019.

- Y. Hu e X. B. Wu, Multiple paternity in Chinese alligator (Alligator sinensis) clutches during a reproductive season at Xuanzhou Nature Reserve, in Amphibia-Reptilia, vol. 31, n. 3, 2010, pp. 419-424, DOI:10.1016/j.anireprosci.2017.10.016.

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto] Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Alligator sinensis

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Alligator sinensis Wikispecies contiene informazioni su Alligator sinensis

Wikispecies contiene informazioni su Alligator sinensis

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- Chinese alligator (Alligator sinensis) on ARKive.

- Chinese alligator, T'o, Yow Lung, Yangtze alligator (Alligator sinensis) on ADW.

| Controllo di autorità | LCCN (EN) sh2009005884 · J9U (EN, HE) 987007543183605171 |

|---|